NASA의 허가를 얻기 위해 ‘지하명왕성당’은 1989년부터 ‘의미’와 ‘비용’에 심혈을 기울였다.

명왕성은 1930년에 발견된 이후 ‘9대 행성’ 가운데 특별한 존재였다. ‘제1은하계’의 수성, 금성, 지구, 화성이나 ‘제2은하계’의 목성, 토성, 천왕성, 해왕성과 같은 거대 기체행성과 달리 영하228℃의 얼음에 싸여있는 명왕성은 제1, 제2은하계의 행성들과 다른 태양계의 ‘고아’처럼 태양계의 끝자락에 떨어져 말 없이 돌고 있다.

1951년 미국의 천문학자 제러드 카이퍼(Gerard Kuiper)는 해왕성과 명왕성이 태양계의 끝이 아니라 다른 천체로 이뤄진 판이 있다고 추측했다. 이후 천문학계서 ‘카이퍼벨트(KuiperBelt)’라 명명한 구역이다. 그러나 스턴 팀의 탐사프로젝트가 시작되면서 카이퍼벨트 역시 인류의 상상에만 머무르게 되었다.

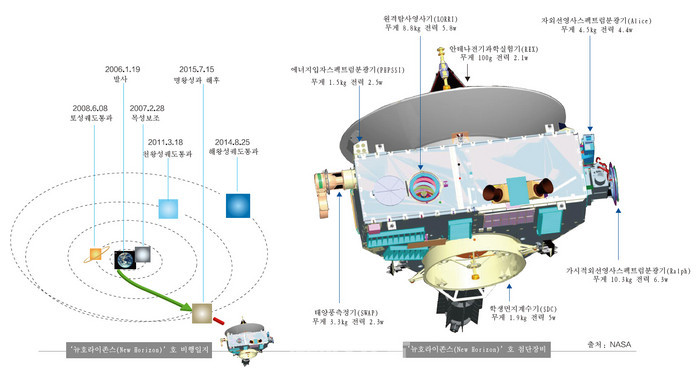

1992년이 되자 상황이 달라졌다. 처음으로 카이퍼벨트의 소행성이 발견된 데 이어 카이퍼벨트에 딸린 소행성들이 점점 많이 발견되면서 2006년 뉴호라이즌스호가 발사될 때까지 1천개 넘는 소행성이 발견되었다. 이 구역에는 10만개 이상의 소행성이 존재할 것으로 예측되었다.

카이퍼벨트의 발견으로 사람들이 추측하는 태양계의 모습도 바뀌었다. 천문학자들은 컴퓨터 시뮬레이션에 따라 카이퍼벨트가 태양계형성 당시부터 존재했으며 태양과 더 가까운 곳에 있었을 것이라 생각했다. 해왕성의 출현으로 카이퍼벨트가 태양계 끝자락으로 밀려나 태양계형성 초기부터 존재하던 물질들이 얼어붙기 시작하면서 태양계의 ‘제3은하계’가 구성된 것이다. 이미 알려진 카이퍼벨트의 최대행성인 명왕성 탐사에 성공했다는 것은 카이퍼벨트로 들어가는 문을 열 수 있게 되었음을 의미한다.

미디어와의 인터뷰에서 알랜 스턴은 “태양계의 이 구역에 미스터리가 많다.”며 “명왕성과 카이퍼벨트를 탐사하는 것은 태양계의 신대륙에서 고고학 발굴작업을 하는 것과 같이 태양계의 행성이 만들어진 최초의 모습까지 엿볼 수 있다.”고 밝혔다.

‘지하명왕성당’의 과학적 발견이 끊임 없이 이어지면서 명왕성탐사의 과학적 의미도 두각 되었다.

1985년부터 1990년까지는 명왕성과 카론(Charon)위성이 상대의 앞을 번갈아 지나가던 시기로 천문학에서는 이를 ‘행성호엄(互掩)’ 현상이라 부른다. 마크 부이를 바롯한 천문학자들은 이 과정에서 포착된 명암의 변화를 이용한 첫 번째 명왕성성지도를 제작하였다. 지도에는 전체 태양계 중 두 개 행성의 지표만 최고의 명암대비로 표현되어 있는데, 명왕성이 그 중 하나이다.

그 후 부이는 처음으로 허블망원경을 이용한 직접영상법으로 명왕성 지표를 탐색했다. 그는 뉴스브리핑에서 “사람이 이제껏 보지 못한 천체를 볼 수 있어 매우 흥분했어요. 명왕성의 진면목을 본 사람이 없었으니까요.”라고 밝혔다.

2005년에는 알랜 스턴과 또 다른 팀원 할 웨이버(Hal Weaver)가 허블망원경으로 명왕성과 카론위성을 다시 한 번 자세히 관찰해 주변의 희미한 위성 두 개를 추가로 발견했다. 2012년까지 이어진 발견으로 명왕성 위성의 수가 5개로 늘었다.

명왕성탐사가 NASA의 업무일정에 포함되기 시작했다.

1990년대말 NASA는 2004년 12월 18일 탐사선을 발사해 명왕성과 카론위성 및 카이퍼벨트의 다른 천체들을 탐사한다는 ‘명왕성-케이퍼 급행열차’라는 계획을 마련하였으나 과도한 경비로 취소되었다.

이 소식에 ‘지하명왕성당’ 회원을 비롯한 많은 천문학자들이 항의하고 나섰다. 그들은 곳곳에서 시위를 벌였고 미국행성학회는 ‘명왕성계획 살리기’ 캠페인까지 벌였다.

[저작권자ⓒ 중국신문주간 한국어판. 무단전재-재배포 금지]

[관련기사]

- 명왕성에 가다 “내 평생 한번뿐인 기회”2015.08.28

- 태양계의 고고학 명왕성탐사2015.08.28

- 명왕성 탐사, 단독 도전에서 연합으로2015.08.28

- 명왕성 탐사, 어려운 출항2015.08.28

- 길었던 명황성 탐사 9년간의 여정2015.08.28

헤드라인HEAD LINE

포토뉴스PHOTO NEWS

많이본 기사

- 경제

- 사회

- 도시