둔황(敦煌)으로 되돌아가다

- 밍사(鳴沙)산 동쪽 기슭에는 동굴 안팎이 줄지어 있는데 그 모습이 때로는 번화하고 때로는 쓸쓸하고 때로는 고요하고 순환하며 왕복한다.

- 발행인겸편집인: 강철용 kgmsa@naver.com | 2023-07-12 16:57:48

[중국신문주간 한국어판 발행인겸편집인: 강철용]

|

| ▲ © 멀리서 바라본 눈 속에 둘러싸인 막고굴의 9층 건물. 본판도/시각중국 |

3월 초 중국 둔황은 여전히 한기가 감돌고 얼어붙은 당취안(宕泉)강은 흰 눈으로 뒤덮여 있었다. 사막 변두리의 관광도시에는 관광산업이 살아날 기미가 아직 전해지지 않고 있다. 시내에는 호텔 문이 늘어서 있고, 일부 식당들은 문을 굳게 닫고 성수기 개장만 기다리고 있다.

성수기는 또 다른 광경이 펼쳐지게 될 것이다. 많은 택시 운전사들은 국경절 때 시내를 흐르는 당허(黨河)강에서 방을 예약하지 못한 관광객들이 텐트를 치고 밤을 지새웠던 것을 기억한다.

|

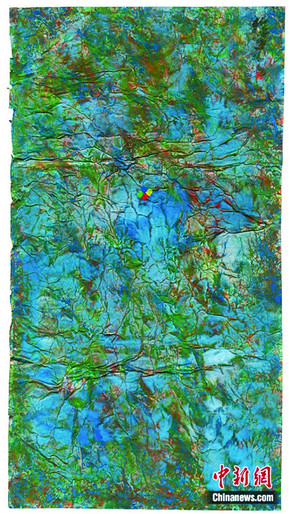

| ▲ © 막고굴 제257굴, 벽화 속 인동문(忍冬紋). |

|

| ▲ © 막고굴 제45굴, 보살 채색 소조. |

둔황 관광객 10명 중 8명은 일본과 한국인, 그리고 유럽과 미국 관광객으로 외국인이었다. 특별히 둔황에 온 많은 외국인들은 중국 문화에 상당한 관심을 가지고 간단한 중국어를 할 줄 안다. 많은 외국인들이 둔황만 알고 간쑤(甘肅)는 모른다. 둔황의 명성은 도시 남동쪽 25km에 위치한 막고굴에서 나온다.

오늘날 둔황의 국제화는 표면적으로는 외국인 관광객들에게서만 나타날 뿐 도시 전체를 놓고 보면 다른 4~5선 도시와 다를 바 없다. 그러나 2,000여 년 전 둔황은 진정한 국제 도시의 면모를 갖췄고 실크로드 연변 여러 나라의 상인들이 모여 국제 무역을 수행했던 곳으로 거리에 다양한 피부색 얼굴을 가진 사람들이 많았다.

최근 3년간 둔황을 찾는 외국인 관광객은 거의 없었다. 둔황은 사람들이 돌아오기를 기다리고 있다.

그러나 막고굴을 놓고 보면 3년 동안 지속되었던 코로나 발생 기간 동안 관광 부진이 꼭 나쁜 것만은 아니었다. 동굴 속 취약한 벽화, 채색 조형물들은 모처럼 휴양을 받았다. 이것은 적어도 20년 동안 없었던 기회였다.

|

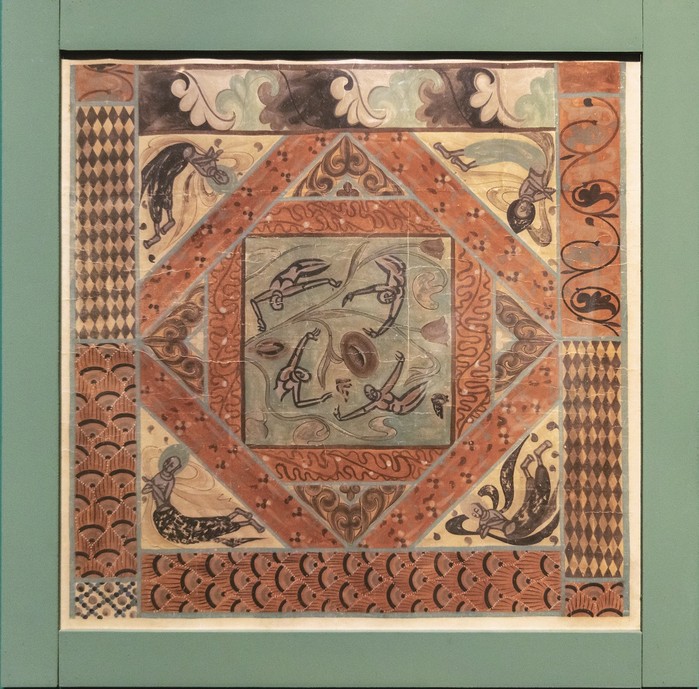

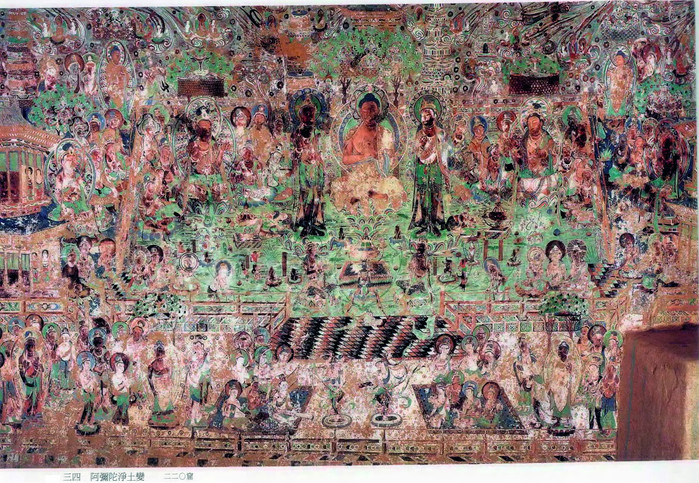

| ▲ © 막고굴 220굴 남벽, ‘무량수경변’ 벽화. |

인동무늬의 알레고리

2,000년 둔황의 축성사와 1,600여 년의 막고굴 역사 속에서 많은 중요한 순간을 꼽아 둔황 이야기를 풀어낼 수 있다.

서한 초기 19세의 소년장군 곽거병이 기련산을 넘어 흉노를 격파하고 둔황을 한나라 판도에 처음 포함시킨 때로부터 측천무후가 즉위하고 막고굴의 가장 큰 불상이 착공되었을 때의 이야기, 1900년 6월 22일 왕도사가 동굴을 청소하고 우연히 장경동을 발견하였을 때의 이야기, 1907년 5월 어느 날 밤 영국인 스타인이 장경동에 들어가 문서를 고르던 때, 1935년 창수훙이 파리 센 강변에서 둔황석굴도록을 보고 충격을 받았을 때의 이야기, 8년 후 그가 처음으로 낙타를 타고 막고굴의 9층 구조를 둘러볼 때의 이야기 등은 심금을 울릴 만한 사건들이다.

|

| ▲ © 간다라 문화에서 법륜을 굴리는 인불 흉상. 사진/시각중국 |

이 전설의 순간들은 둔황 막고굴의 평범하지 않은 역사와 연결된다. 이제 우리는 또 다른 순간에서 출발해 둔황에 들어갈 수 있다.

1995년 여름 비가 내린 어느 날 저녁, 막고굴 앞 당취안 강이 갑자기 불어나자 둔황연구원 부원장이었던 판진스(樊錦詩)가 경호대원들을 이끌고 모래주머니를 쌓아 홍수를 막았다. 그녀가 고개를 들자 갑자기 산워이(三危)산 상공에 금빛이 번쩍이는 것이 보였는데, 금빛 뒷면의 언덕이 암담하게 검은색으로 변했다. 금빛이 사라진 후, 짙푸른 하늘에 두 줄기가 교차하는 긴 무지개가 나타났다.

|

| ▲ ©20세기 초 막고굴 하사(下寺) 도관(道觀)의 주지 왕위안루(王圓籙). 사진/스타인 FOTOE |

판진스가 선사하는 감동은 자연의 진풍경에서만 오는 것이 아니라 역사와의 만남에서 오는 것이었다. 이 금빛은 막고굴에 대한 전설이 허언이 아님을 증명해 주었다.

서기 366년, 낙준(樂僔)이라는 스님이 둔황 밍사(鳴沙)산 동쪽 기슭에 와서 갑자기 금빛이 빛나는 것을 보고 마치 천 개의 부처가 번쩍이는 것 같다는 말을 남겼다는 이야기가 전해졌다. 낙준스님은 불광의 감명을 받아 구름 아래에 발길을 멈추고 단애에 수행동굴을 하나 뚫었다. 이윽고 또 다른 법량(法良)선사가 옆에 굴을 하나 팠다.

|

| ▲ © 좌/펠리오가 장경동에서 문헌을 고르고 있는 모습. 우/20세기 초 막고굴 장경동 밖. 사진/FOTOE |

막고굴 제332굴 ‘이군막고굴불감비’에 기록된 이 이야기는 당나라 때 전해진 막고굴 최초의 두 석굴의 유래를 다루고 있는데, 진위 여부는 알 수 없고 고고학자들도 아직까지 위치를 확인하지 못하고 있다.

당시 둔황은 16개국 전진(前秦)의 통치하에 있었는데, 이 두 개의 초기 굴은 스님들이 수행하는 용도로만 사용되었을 뿐 벽화도 채색도 없었다. 막고굴이 대규모로 굴착되고 벽화와 동상이 장식되었을 때는 이미 수십 년 후의 북양(北涼)시기였다.

석굴의 기능은 선 수행을 할 수 있는 선(禪)굴에서 종족의 사당 기능이 있는 가(家)굴, 공덕을 기리는 공덕굴 등이 있다. 가장 거대한 규모의 석굴로는 중앙 왕조의 지방관들과 할거정권의 수장들을 포함하여 현지의 세가 대족들이 조성한 것이 대부분이다.

|

| ▲ © 막고굴과 강을 사이에 두고 마주보고 있는 왕도사탑. 사진/기자 니웨이(倪偉) |

인접해 있는 제268굴, 272굴, 275굴은 현재 막고굴 최초의 세 개 석굴로 확인되고 있으며, 많은 학자들이 북양 시기에 판 굴이라서 ‘북양삼굴’이라고 부르고 있다. ‘북양삼굴’에는 외래 원소가 뚜렷한 존재감을 갖고 있다.

제275굴의 남벽에는 상체가 반나체이고 긴 치마를 입은 싯다르타 태자의 사문 나들이 이야기가 그려져 있다. 그러나 그림 속의 성문은 완전히 중국식 성이다. 둔황 초기 석굴에는 인도 등 외래 원소와 중국 원소가 공존해 있다.

중국과 외국의 원소가 융합된 이미지는 둔황 석굴에 많이 반영되어 있다. 그 중 가슴과 젖을 드러낸 나체는 남아시아 스타일의 가장 분명한 예이다.

인도는 고온지역이라 사람들은 상체를 노출하는 데 익숙하다. 북양석굴의 장식문양에는 인도보다 훨씬 먼 인동무늬도 자주 등장한다. 인동무늬는 고대 이집트와 양강 유역에서 처음 유래했으며, 아마도 야자잎에 그린 추상화에서 시작하여 고대 그리스, 중앙아시아를 거쳐 불교 예술과 함께 중국에 소개되었을 것으로 추정된다.

인동무늬는 이집트·양하·인도·그리스 등 세계 주요 고대 문명과 연결돼 동쪽으로 이동하면서 결국 중화문명까지 연결했다.

북양에서 북위, 서위, 북주를 거쳐 둔황의 외래 예술 풍격은 점차 약화되고 중원 풍격이 강해졌다. 그러나 둔황연구원 당서기이자 미술사학자인 자오성량(趙聲良)의 말처럼 서로 다른 문화의 발전과 융합은 서풍이 동풍을 압도하는 것이 아니라 오랜 공존의 역사 속에서 끊임없이 교류하고 흡수함으로써 융합된 결과이다. 외래 불교문화의 충격으로 중화문화에 신선한 요소가 무수히 추가되었다.

|

| ▲ ©막고굴 맞은편 창수훙(常書鴻) 생가. 사진/기자 니웨이 |

막고굴 제45굴에는 상체를 옆으로 기울인 채 S자형의 가녀린 몸매로 서 있는 7신군상(七身群像)이 전시되어 있다. 보살은 자애로운 눈썹과 다소 통통한 몸매, 목덜미와 배에 의도적으로 군살을 부각시켰다. 이 두 보살은 둔황에서 가장 아름다운 조각상으로 알려져 있다.

당나라 소상은 전대에 비해 사실적이고 개성적인 수법으로 인간의 숨결을 진흙에 불어넣었다. 수나라와 당나라 시대에 보살은 온화하고 완곡하며 천왕은 강건하여 당시 민간 여성, 장군, 병사 등의 인물이 둔황에 묘사되었다. 자오성량은 “둔황 예술은 중국화, 인간화의 변화를 완성했고 부처, 제자, 보살, 천왕을 막론하고 모두 진실되고 감동적이었으며 그들은 더 이상 세상으로부터 멀리 떨어진 신이 아니었다”고 말했다.

둔황 덩펑(登峯) 벽화는 제220굴 ‘무량수경변’으로 대표된다. 1943년 국립둔황예술연구소 연구진이 이 동굴에 들어갔을 때 송나라나 서하의 만벽천불상이 눈에 띄었지만 당대의 화풍은 천불 아래층에서 드러났다. 연구원들이 조심스럽게 상층 벽화를 벗겨내자 당나라의 걸작이 눈부시게 빛났다.

이 굴벽화는 하나하나가 훌륭한 작품인데, 특히 남벽의 ‘무량수경변’은 그 기세가 웅장하여 벽 전체를 차지하고 있다. 불교경변화(佛敎經變畵)는 글을 모르는 백성들이 읽을 수 있도록 불경을 변형한 그림이다. 그림 속 무량수불과 30여 명의 보살들이 칠보지에 몸을 담그고 금모래가 깔리고 푸른 물결이 출렁이며 악공이 음악을 연주하고 노랫가락에 맞춰 춤을 춘다. 푸른 하늘에 누각이 우뚝 솟아 있고, 천악 불고 자명하며, 천녀는 허공에 흩날리고, 화면 전체가 바다와 하늘이 그윽하고 높은 경지를 이루며 환상 속의 신들이 사는 극락 세계를 묘사하였다.

둔황연구원 문화재디지털화연구소 청사에는 220굴 ‘무량수경변’과 ‘약사경변’ 디지털 하이파이 복제벽화가 로비 양쪽에 진열돼 있다. 디지털 수집, 가공 및 복원을 통해 둔황의 벽화, 채색 및 심지어 동굴 전체가 복제되어 모든 지역 사람들이 실제 모습을 볼 수 있다.

둔황연구원 디지털화연구소의 위성지(餘生吉) 부연구관은 둔황연구원이 이미 거의 289개의 동굴에 대한 디지털 사진 채집을 마쳤는데, 이는 막고굴의 벽화와 색채가 있는 동굴의 절반을 능가한 것이다. 지금까지 작업을 하는 데만 30여 년이 걸렸다.

|

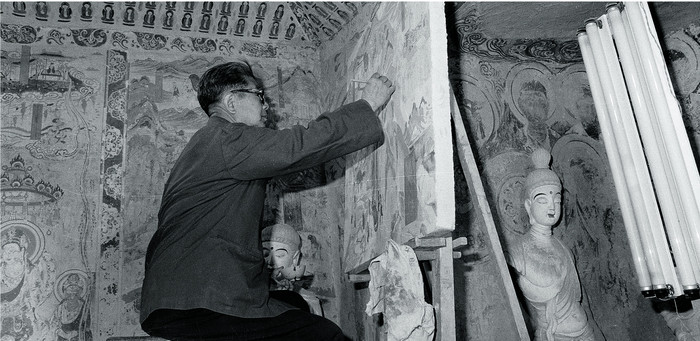

| ▲ © 막고굴 제103굴을 모사하고 있는 창수훙. |

다윗의 조각상과 둔황의 불상

같은 간쑤성에서 성도 란저우(蘭州)에서 둔황으로 가는 가장 편리한 교통수단은 비행기를 타는 것이다. 좁고 긴 간쑤 지도에서 둔황은 가장 서쪽 끝에 있는데, 이곳은 허시(河西)회랑의 끝이자 고대에는 중원(中原)에서 서역으로 들어가는 관문이었다.

1942년 국립둔황예술연구소 초대 소장 창수훙(常書鴻)은 충칭(重慶)에서 출발해 란저우 공항으로 향했다. 그해 말 란저우에서 열린 둔황예술연구소 준비위원회 회의에서 연구소를 란저우에 설립하자는 제안이 나왔고, 창수훙은 “란저우는 둔황에서 1,200㎞ 떨어져 있는데 이렇게 먼 곳에서 어떻게 문화재를 보호하고 연구를 할 수 있느냐”며 반대했다.

세외고비사막 이야기를 꺼내자 많은 사람들이 호랑이 이야기만 듣고도 얼굴빛이 달라지는 것과 같은 반응을 보였고 창수훙은 가까스로 6명의 대오를 모았다.

1943년 2월 20일에 출발해 자동차로 한 달을 달려 허시 회랑을 지나 안시(安西)에 도착한 뒤 낙타 10마리를 얻어 마지막 120km를 완주했다. 20년 뒤 베이징대 고고학과 학생인 판진스가 둔황에서 인턴으로 일하게 되었는데 간쑤까지 기차를 이용했다. 그녀는 3박 3일간 기차를 타고 마지막엔 트럭으로 갈아타고 그 곳에 도착했다.

교통이 불편한 이 사막의 도시는 고대에는 오히려 교통의 요로였다. 장치엔(張騫)이 실크로드를 뚫은 이후 둔황은 줄곧 실크로드가 반드시 거쳐야 하는 길에 위치해 있었다. 창안(長安)이나 뤄양(洛陽)에서 허시회랑과 둔황, 루란(樓蘭)을 거쳐 서역을 통과하면 결국 오늘날의 아프가니스탄, 이란, 이집트, 페르시아만으로 통한다.

서한에서 명나라까지 천 오륙 백 년 동안 둔황은 중서부 교통의 길목 역할을 했고 매우 번화한 지역이었다. 역사에서는 “한족과 소수민족이 교집된 이 곳은 수도와 비슷한 역할을 한다”라는 말로 이 곳을 표현했다.

이로써 둔황은 동서양 무역의 중심지이자 상품 중계소가 되었고 둔황의 문화도 여기에서 생겨났다. 특히 위진남북조 천하의 대란으로 많은 대족과 선비들이 허시로 피난을 떠났는데 이때부터 둔황의 문화수준이 높아졌고 불교가 널리 알려지기 시작했다.

정치·경제·종교·풍속 등에서 둔황은 동서의 융합 속에서 독특한 풍격을 형성했다. 천 년이 지난 후 먼지를 털어내보니 오직 석굴에 굳어진 예술만이 생생하게 살아남았다.

| ▲ © 2014년 9월 3일 둔황(敦煌)연구소 기술진이 막고굴 98굴에서 병해를 입은 벽화를 복원하고 있다. 사진/신화 |

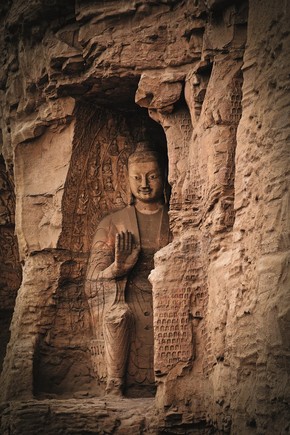

석굴은 인도에서 처음 만들어진 것으로 서기 2세기에서 1세기 사이 인도에서 곤타파리, 바야, 나시크 등의 불교 석굴이 생겨났다. 석굴이 중국에 전해진 첫 번째 장소는 신장(新疆)으로, 서역 치우츠(龜茲)고국에서 불교가 융성하여, 오늘날 중국 내 최초의 불굴을 뚫었다.

오늘날 신장 바이청(拜城) 현의 커즈얼(克孜爾) 석굴에 있는 벽화 속 인물은 유럽인처럼 웅장하고 건장한 체격으로, 얼굴은 이마가 넓고 콧대가 높으며 눈이 얇고 입술이 얇아 그리스의 신색을 엿보인다.

불상의 기원은 바로 그리스와 관련이 있다. 불교가 인도에서 탄생되었던 초기에는 불상을 만드는 전통이 없었다. 기원전 4세기 마케도니아 왕국의 알렉산더 대왕은 남아시아와 중앙아시아로 영토를 확장하고 지중해의 그리스 문화를 유라시아 대륙의 오지에 퍼뜨렸다.

그리스 문화에서 가장 눈부신 창조물 중 하나인 인간상 조각은 불교와 결합해 구상 불상을 탄생시켰다. 대표적인 중앙아시아의 간다라 불상은 유럽의 헤어스타일을 하고 있고 그리스의 코, 페르시아의 콧수염을 하고 있었으며 로마의 가운, 인도의 얇은 옷을 입고 있다.

불교가 동쪽에 전파된 이후 중국의 석굴에는 그리스 예술풍의 침투뿐만 아니라 그리스 형상이 그대로 도입됐다. 예를 들어 그리스 신화에서 천구를 짊어진 타이탄의 신 아틀라스는 윈강과 둔황의 석굴에서 강력한 불교도의 이미지로 변신해 무거운 중국 불탑을 짊어지고 있다. 윈강과 둔황의 건축 소상에서도 고대 그리스의 이오니아식 기둥을 볼 수 있다. 이런 점에서 다윗 조각은 둔황의 불상과 혈연적으로 연결된다.

둔황석굴의 동상과 벽화는 천여 년 동안 중국과 외국의 문화 융합과 진화의 맥락을 보여 주었다.

당나라에 이르러 중원의 화풍은 둔황의 예술에 강한 영향을 미쳤다. 대대로 전해 내려오는 회화 중 당대 및 이전에 남아 있는 것은 손에 꼽을 정도다. 예를 들어 당나라의 ‘화성’이라 불렸던 우다오쯔(吳道子)는 보편적으로 인정된 진적이 하나도 전해지지 않았다.

다행인 것은 둔황 벽화에는 그의 화풍이 굳어져 있고 옷자락이 펄럭이고 필치가 제멋대로인 인물화가 대거 등장해 ‘오대당풍(吳帶堂風)’의 스타일을 계승했다는 평가를 받고 있다. 제103굴의 유명한 유마거사상은 몸체 부분만 선으로 그려져 있고 착색이 거의 없으며 지극히 자신감 있는 선묘필법으로 유마거사의 정신상태를 보여주고 있다.

|

| ▲ © 막고굴 제285굴 내경. 이 그림의 왼쪽 굴 안 한가운데가 서벽감(西壁龕)이고 오른쪽이 북벽, 7조 불설법도가 그려져 있다. 사진/시각중국 |

자오성랑은 우다오쯔의 전형적인 스타일은 선으로 묘사하는 스타일로 화면 속 기세와 호소력을 만들어 내고 있다고 설명했다. 막고굴에서 선묘예술의 성공작들을 많이 볼 수 있는데, 이는 이름이 남아 있지는 않지만 상당수의 동굴이 당시의 고수들에 의해 만들어졌음을 말해준다.

둔황 벽화도 옌리번(閻立本), 저우팡(周昉), 장쉐엔(張萱) 등 당나라 화가들의 화풍을 그대로 간직하고 있다. 양진·수·당 불교가 성행하여 명화가들이 창안과 뤄양의 사원에서 벽화를 그리는 것이 한때 유행했지만 안타깝게도 도성의 사원은 연기로 변한 지 오래됐고, 서북쪽 변방의 견고한 동굴에는 운 좋게 그들의 필묵 유전자가 남아 있다. 이것은 중국 미술사에 유례가 없는 기록이다.

낙준스님이 석굴을 개간한 것을 시작으로 천여 년 동안 막고굴은 역대로 굴을 개간해왔다. 막고굴은 지금까지 735개의 동굴을 보존하고 있으며, 이 중 492개 동굴에 2,000여 개의 채색된 소조와 4만5,000여 평방미터의 벽화가 있는데 이는 ‘청명상하도’ 1만5,000점에 가까운 면적이다. 이 예술품들은 천 년이 넘는 미술사를 기록하고 있다.

둔황석굴에 가면 옛사람들이 남긴 이런 사실적인 흔적들을 한 고적에서 다 볼 수 없다는 기발한 느낌을 받는다. 각 세대는 굴착, 확장, 개조를 거칠 때마다 흔적을 남겼으며 겹겹이 쌓이고 쨍그랑거리며 바위를 뚫는 소리가 바위틈에서 희미하게 뿜어져 나와 공중에 메아리쳤다. 처음 지을 때의 끌자국, 중수할 때의 보완, 멸불시대의 폭력적 파괴, 마을 사람들이 굴을 점거하고 밥을 지어 검게 그을린 벽체, 역대의 제기(題記)……. 세세한 부분까지 세속적인 냄새가 물씬 풍기고 있다. 둔황동굴은 천여 년의 인류 흔적의 박물관이자 끊임없이 변화하는 생명체이다.

북송 이후 중원 왕조의 중심이 남쪽으로 이동하면서 해상 실크로드가 육상의 실크로드를 대체했다. 1372년 명나라가 서북쪽에 쟈위관(嘉峪關)을 설치하면서 둔황은 관외에 버려졌다. 둔황은 나날이 황량하고 쓸쓸해져서 방목지로 돌아갔고 막고굴도 점차 세상 사람들에게 잊혀져 갔다.

그리고 500여 년 후 청나라 말기에 이르러 크기 면에서 무시할 만한 동굴이 무심코 열리고 나서야 막고굴은 다시 ‘발견’되었다. 이번에는 중국인뿐 아니라 전 세계의 주목을 받았다.

장경동 백 년의 잔물결

막고굴로 가는 길에는 2층 높이의 탑이 도로 한복판에 서 있다. 이것은 묘탑으로 주인 이름은 왕위안루이(王圓籙)며 본명보다 더 잘 알려진 이름은 왕도사이다. 바로 그 사람이 장경굴을 발견하고 유럽 탐험가들로 하여금 둔황의 문헌을 한 상자씩 운반하게 하여 둔황을 중국의 슬픔의 땅으로 만든 사람이다.

약 1899년 무술변법 실패 이듬해 8개국 연합군이 1년 뒤 베이징에 쳐들어오는 등 제국이 휘청거렸다. 한 방랑도사가 막고굴에 와서 황폐한 절에서 살게 되었다. 그는 이곳에서 오래 머물면서 절 건너편 동굴을 청소하고 도색을 하고 불상을 도교 소상으로 교체해 도교의 영궁으로 바꿀 계획을 했다.

이때 동굴 뚫는 소리는 오래 전에 멈춰진 상태로 잠잠해졌고, 소상과 벽화는 바람과 먼지로 퇴색돼 있었다. 지역 주민들은 가끔 돈을 기부하여 불상을 재건하거나 어두운 소상에 밝은 색을 입히기도 하였다. 그러나 둔황의 침체와 함께 대부분의 동굴은 조용해졌고 5, 600년 동안 침묵이 흘렀다.

폐동된 지 여러 해가 지나면서 대부분의 동굴은 모래 먼지와 무너진 암석으로 가득 차 있었고, 아래층 동굴은 문을 닫는 정도에 이르렀다. 왕도사는 몇몇 사람을 불러 자신을 도와 이곳을 청소하게 했다. 1900년 6월 22일, 한 사람이 모래를 청소하던 중 복도 한쪽 벽화에 금이 간 것을 발견했는데, 금이 간 틈을 통해 암실이 있는 것 같았다. 한밤중에 왕도사와 그 사람은 벽화를 뚫었다. 촛불 아래 눈앞의 암실에는 빽빽이 쌓인 흰 천가방이 동굴 꼭대기까지 쌓여 있는 모습이 보였다. 뜯어보니 흰 천마다 열 권 정도의 문서가 싸여 있었다.

일이 진행되려다 보니 이렇게 괴이하게 흘렀다. 막고굴은 적게는 수십 개의 중대형 동굴인데, 하필이면 황사 맞은편에 자리잡고 있어서 왕도사의 선택을 받은 곳이 바로 장경동굴이었다. 장경동은 만당에 뚫어져 있어 매우 협소해 북방 온돌 한 장 크기에 불과했다. 그러나 이렇게 작은 구멍은 글로벌 현학인 둔황학을 열었고, 중국 100년 학문의 한을 담고 있으며 부흥의 변주를 불러일으켰다.

지금까지 전해진 왕도사의 사진을 보면 그가 키가 작고 통통한 도포를 입고 석굴 앞 현관 기둥 밑에서 활짝 웃으며 이마에 주름살을 짜내고 있는 모습을 하고 있었다. 그는 어릴 때 고향은 해마다 가뭄이 들어 배고픈 세월을 견뎌내야 했으며 성인이 된 후 이곳저곳을 돌아다니며 힘든 나날을 보냈다. 그의 얼굴에는 쓴맛이 그대로 드러났다. 사진을 찍어준 사람은 영국 탐험가 아우렐 스타인이다. 왕도사는 문서를 발견한 후 계속해서 공덕의 대가로 몇 가지를 골라 관료 사대부들에게 올렸다. 돈황의 고문서 발견 소식이 전해지자 신장과 간쑤를 답사한 서양 탐험가들이 역사의 발자취를 따라 이곳을 찾았다.

1907년 스타인은 처음 이곳에 도착해 장경동굴을 뒤집고 말굽은 4개(은 200냥 상당)로 270개의 한문, 티베트어 소포, 비한문 문헌과 미술품 등 29상자를 교환했다. 1년도 안 돼 프랑스인 펠리오도 이곳에 도착해 은 500냥을 주고 6,000여 점의 문헌을 교환했다. 스타인과 펠리오는 모두 학술 훈련을 받은 학자로, 그들은 장경 동굴에서 가장 학술 연구 가치가 있는 정수를 골라 가져갔다.

장경동에는 5만여 점의 문헌과 예술품이 있었고 주로 한장문 불경과 불화이며 다른 일부는 산스크리트어, 우전(于闐)어, 회골(回鶻)어, 소그드인(粟特)어 등의 필사본과 견지회화, 견직물 등이다. 문서 중 가장 늦은 기년은 1002년으로, 장경동은 그 직후 여러 사람이 불교 보물들을 나눠가진 이유로 폐쇄됐을 것이라는 설이 분분하다. 스타인은 폐기된 불전으로 보고 있었고 펠리오는 서역의 침입을 피하기 위한 것으로 보고 있다.

룽신지앙(榮新江)과 언칭(殷晴) 등 학자들은 1006년 흑한왕조가 우전국에 의해 멸망한 전쟁과 관련이 있을 것으로 보고 있다. 신장과 중앙아시아에 위치한 흑한 왕조는 이슬람교를 믿었고, 서역인 우전국을 무너뜨린 후 불교에 파멸적인 타격을 입혔다. 많은 우전 사람들이 우전과 인척 관계인 둔황으로 도망쳤고, 현지 사찰인 삼계사가 흑한 왕조의 동진에 대비하기 위해 동굴에 불전을 숨겼다. 그리고 장경동에서도 상당히 완전한 우전어로된 불전이 발견되었는데, 아마도 동쪽으로 도망친 우전 사람들이 가지고 왔을 것으로 추측된다.

둔황문서의 유실에 대해 당시 청나라 말기 학계는 전혀 알지 못했고 관심도 없었다. 1908년 8월, 펠리오가 베이징을 지나 경사도서관에서 둔황 천불동에 대량의 당나라 사경이 소장되어 있다는 사실을 관장에게 숨기지 않고 알렸다.

그는 당나라 <사주지(沙州志)>, 서하문서, 회흘문서, 송나라 및 오대간판을 골라냈다. 그러나 청나라 학자들의 눈에는 네 권의 서적만 보였을 수도 있고 실물을 보지 못한 탓일지도 모르겠지만 이날 일기에 뭐취안순(繆荃孫)은 기문야(奇聞也)라는 한 획만 담담하게 적었다.

이듬해 펠리오는 다시 상경할 때 50여 점의 장경동 문서를 가지고 와서 뤄전위(羅振玉) 등 중국 학자들을 불러 살펴보게 했다. 그제서야 중국 학자들이 둔황문서의 존재를 처음 알게 되었다. 뤄전위는 “매우 기쁘지만 가증스럽고 슬픈 일”이라고 개탄했다.

학자들은 청학부에 돈황에 가서 남은 문헌을 수집하고 소 잃고 외양간 고치는 일을 하도록 요청했다. 청학부는 6,000냥을 지급하여 간쑤 관청에 처리하도록 지시하였으나, 이 돈은 대부분 둔황 관부에 의해 억류되어 공자묘와 성벽을 쌓는데 사용되었으며 왕도사에게는 300냥만 주었다. 왕도사는 매우 못마땅하여 약간의 문서를 몰래 남겼다. 그 후 몇 년 동안 일본과 러시아에서 온 탐험가와 돈황으로 돌아온 스타인은 빈손으로 돌아가지 않았다.

“청나라 말기 중국의 학자들은 서재에 있는 사대부로 스타인이나 펠리오와 같은 그런 학문적 민감성이 전혀 없었고, 전문적인 고고학적 훈련도 전혀 없었기 때문에 둔황의 보물 유실은 그 시대의 필연적인 결과라고 할 수 있다.” 중국 둔황 투루판(吐魯番)학회 회장인 룽신지앙(榮新江) 베이징대 역사학과 및 중국고대사연구센터 붜야(博雅) 강석 교수는 이렇게 평가했다.

스타인과 펠리오가 유럽으로 가져간 둔황문서와 동굴 사진은 유럽 학계와 예술계에 잔잔한 파문을 일으켰다. 10여 년 뒤 프랑스에서 둔황석굴도록 6권을 출간해 막고굴 사진 300여 장을 공개했다. 그들이 가져온 서역 고어 문서는 유럽 서역 고어 연구의 큰 발전을 이끌었고 이 성과는 중국 학자들이 한 세기에 걸쳐 따라잡을 성과였다.

유럽에서 시작된 둔황학 연구의 잔물결이 일었다. 1920년대 학자인 천인커(陳寅恪)는 ‘둔황겁여록’ 서문에서 “둔황학자는 오늘날 세계학술의 새로운 흐름”을 주도할 것이라고 예견했다. ‘둔황학’이 처음 제기된 것은 주로 둔황 장경동 문서에 대한 연구를 가리킨다. 이후 둔황석굴의 보존연구, 둔황한간과 투루판 문서, 서역 문서가 출토되면서 많은 학자들이 둔황학의 범주를 장경동 문서 이상으로 확대해야 한다고 주장하였다.

둔황은 당나라의 작은 국경 주일 뿐이었지만, 오랫동안 둔황에 관한 연구 저서가 당나라의 수도인 창안의 연구를 크게 능가한 것으로부터 둔황학의 번영을 알 수 있다.

“둔황학은 처음부터 국제적인 학문이었다.” 룽신지앙은 뤄전위와 펠리오의 교제부터 훗날 둔황학 세미나까지 국경을 넘나드는 전통이 그대로 유지됐다고 분석했다.

돈황학은 이로써 당대의 또 다른 동서양을 연결하는 유대가 되었다.

1970년대 후반 수십 년간 중국과 외국의 학문적 교류가 단절되면서 둔황학은 해외에 뒤처져 세계와의 교류 회복이 절실했다. 1981년 일본 교토대 후지이에 아키라 교수가 난카이(南開)대의 초청으로 둔황학 워크숍을 열었을 때 불협화음이 전해졌다고 한다. 당시 후지이에는 난카이에서 “둔황은 중국에 있고 둔황학은 일본에 있다”고 말했다고 한다. 이 말에 일부 중국 학자들은 불만을 토로했다고 전해졌다. 나중에 룽신지앙이 몇몇 참석자들에게 물었더니 후지이에가 그런 말을 한 것이 아니라 그를 소개한 한 중국인 주최자가 이 이국적인 둔황학자를 주목시키기 위해 한 말이었다고 한다.

하지만 유언비어가 나돌면서 중일 둔황학계 교류에 응어리가 생겼다. 1988년 후지이에가 베이징에서 열린 학술 심포지엄에 참석한다는 소식을 듣고 당시 중국 둔황 투루판학회장이었던 지셴린(季羡林)이 그 말을 바꿔 “둔황은 중국에, 둔황학은 세계에”라는 말을 꺼내면서 구도가 일순간에 바뀌었고 중·일 학자들의 간극을 없앨 수 있었다.

이 유언비어에 굴절된 자존심은 객관적으로도 한 세대의 중국 학자들을 자극했다. 개혁개방 이후 중국 학자들은 중국 둔황학을 세계의 중요한 학술 중심으로 끌어올렸다.

그러나 룽신지앙은 둔황학은 세계적인 학문이고 둔황학은 세계주의의 정신을 필요로 하며 중국의 둔황학은 좁은 감정이 아니라 넓은 국제적 시야를 가져야 한다고 생각하고 있었다.

현재 북서쪽의 맑고 푸른 하늘 아래 왕도사탑은 ‘우뚝한’ 자태를 뽐내고 있다. 관광객들이 오가는 가운데 일부 사람들이 멈춰 서서 자세히 보는 사람은 극히 드물다. 복잡한 생각을 이끌었던 왕도사는 생전에 현지 민중들의 비난을 받았다. 1931년 그가 사망하자 그의 제자들이 현지 신하들의 허락을 받아 비를 세웠다. 앞으로 논의의 시야는 점점 넓어졌고, 둔황문서의 유산은 도대체 이 무식한 선비의 우매와 탐욕 때문인지, 아니면 외국 탐험가 때문인지, 아니면 그 혼란의 시대 때문인지 그 분석의 목소리가 점차 다양해졌다. 오늘날 그의 묘탑이 이렇게 온전하게 보존되어 있고, 막고굴이 마주보고 있는 맞은편에 서 있는 것은 단순한 문화재 보호에 속하는가 아니면 역사의 경고로 받아들일 것인가?

시대 초월, 국경 초월

도사탑을 지나 당취안강을 건너면 막고굴의 유명한 9층 건물 맞은편에 초라한 마당이 있다. 마당 문에는 둔황연구원 원사전시관이라는 간판이 걸려 있다. 이곳은 처음에는 두 곳의 사찰로 사용되었으나 1943년 창수훙이 이곳에 와서 국립둔황예술연구소를 세울 때 사무실과 숙소로 사용했다.

창수훙의 숙소는 지금도 남아 있는데 안채에는 구들장과 책상이 있고 바깥채에는 책상과 의자가 놓여 있다. 한쪽 벽 모서리에는 간이 서가가 있고 다른 쪽에는 나무 궤짝이 세워져 있다. 장롱 위에는 부러진 팔뚝 비너스 석고 조각이 놓여 있고, 벽에는 작은 유화가 걸려 있다. 그는 둔황의 초라한 구석에서 자신의 파리에서의 추억을 내려놓았다.

“그 당시 조건이 너무 어려워서 그들 세대는 짠물을 마셨다.” 지난 3월 초 어느 날 정오, 둔황연구원 문화재디지털화연구소 위성지에(餘生吉) 부연구관은 원사관을 한 바퀴 돌며 감개무량해했다. 그가 80년대 말에 둔황에 일하러 왔을 때 소금물을 마실 필요는 없었지만, 먼 곳에서 물을 운반해 와야 했다. 둔황의 작업 및 생활 조건은 금세기 초까지 편안하지 않았다. 둔황연구원 보호연구소장이었던 위쭝런(於宗仁)이 2000년 처음 입원했을 때 정원 내 최첨단 장비는 현미경 한 대뿐이었다.

창수훙이 둔황을 처음 알게 된 것은 1930년대였다. 그가 프랑스 파리 고등미술전문학교에 유학하던 어느 날, 센 강변의 헌책방에서 무심코 돈황 석굴도록이라는 그림책을 펼쳤는데 편집자는 펠리오였다. 그는 전대미문의 광경에 충격을 받아 그 순간부터 스스로 자신의 운명을 둔황과 결속시켰다.

둔황 생활 조건의 고달픔은 말할 필요도 없이 파리의 생활과는 그야말로 천국과 지옥의 차이였다. 사막에서의 생활은 러시아인들이 시베리아에서 겪은 고역이나 다름없었고, 창수훙은 그런 생활을 ‘복역’이라고 표현했다. 그는 기꺼이 원해서 이런 생활을 선택했지만 다른 사람들은 결코 원해서 선택했다고 볼 수는 없다. 둔황에 오기 싫어한 아내에게 그는 12살 딸과 2살 아들을 데리고 오라고 권했다.

딸 창사나(常沙娜)는 도착한 첫날 창수훙이 가족들에게 국수 한 그릇씩을 내놓으며 작은 그릇에 소금과 식초를 넣었던 장면을 기억하고 있었다. 창사나는 아빠에게 반찬이 어디 있냐고 물었다. 창수훙은 반찬이 없으니 내일 양을 잡고 양고기를 먹자고 말했다. 창사나는 어려운 환경 속에서도 끊임없이 사람들을 위로해야 하는 아버지의 어려움을 뒤늦게 깨달았다. 하지만 엎친 데 덮친 격으로 국민정부는 이들의 월급을 깎았다.

막고굴의 불행 중 다행인 것은 남아 있는 채색 소조와 벽화가 더 이상 많이 도난당하지 않았다는 점이다. 이는 창수훙 세대의 40년대부터의 제도적 보호 덕분임에 틀림없다.

이 얼룩덜룩한 마당들은 둔황연구원 창립 당시의 모습을 간직하고 있다. 처음 반세기가 넘도록 둔황 연구원들은 정신력에 의지해 버텼다. 둔황의 예술은 어느 순간 그들에게 힘을 주었다. 창수훙의 아내가 그와 관계를 끊었다는 기사가 신문에 실렸을 때, 그는 자책과 절망과 분노가 치밀었다. 그는 이때 막고굴 벽화 ‘사토나 태자 사신사호도’를 떠올리면서 일종의 희생정신에 의해 둔황에 남았다. 판진스는 남편과 별거해 지냈던 19년 중 가장 괴롭고 답답할 때 제158굴의 거대한 와불을 찾아다니며 부처의 신성한 열반의 경지에서 평정을 얻곤 했다.

20세기에 둔황 연구원은 창수훙, 돤원제(段文傑), 판진스에 이르는 세 명의 비전 있는 원장을 역임했다. 가장 중요했던 것은 둔황의 예비 인재를 예견적으로 양성한 것이고 이들이 오늘날까지 여전히 중견 세력이자 세계적인 학자가 되었다는 것이다. 이곳은 외진 곳에 있고 경제적으로 낙후된 사막의 도시이기 때문에 연구 면에서 특히 쉽지 않다.

둔황연구원 고고연구소 소장 장샤오강(張小剛)은 현재 둔황석굴 고고학 보고서인 ‘둔황석굴전집’의 편찬과 출판을 지속적으로 추진하는 것이 가장 중요한 임무다. 2011년 ‘둔황석굴전집’ 1권이 출간됐고, 2023년 2권이 완성돼 편집 작업이 진행 중이며 곧 출간될 예정이다. 이 두 권은 모두 판진스가 주관하여 편찬한 책이다. 판진스의 지도 아래 제3권 편집도 이미 시작되었고, 제4권도 준비하기 시작했다. 1990년대 판진스가 주도한 계획에 따르면 둔황석굴전집은 100권 분량이다.

고고학 보고서를 작성해야 하지만 속도가 이렇게 느린 이유에 대해 판진스는 고고학 보고서가 석굴을 위한 ‘24사’이며 과학, 체계, 포괄성, 난이도 및 복잡성이 사람들의 상상을 훨씬 초과한다고 설명했다. 고고학 보고서는 동굴에 대한 가장 상세한 기록으로 주로 문자, 측도, 사진 등 세 가지 방법으로 동굴의 세부 사항, 각 벽화 인물의 리본 모양, 각 채색 조각의 파손된 구멍까지 기록되어 있다. 기록과 함께 연구가 수반되기 마련인데, 한 동굴이 고고학적 보고서를 작성하지 않았다면 제대로 읽힌 것이 아니라고 할 수 있다. 고고학 보고서는 연구, 보호 및 기타 작업에 가장 정확한 기초 자료가 될 수 있다.

장샤오강은 2000년 우한(武漢)대 고고학과를 졸업한 뒤 둔황연구원에 입학했다. 27세 때 국제학술회의에서 세계 최고 석학들을 상대로 연설할 기회를 얻은 그는 전전긍긍하며 연설을 마쳤을 때 두 차례나 박수를 쳤다는 사실을 눈치채지 못했다. 지리적 관점에서 둔황은 외지고 척박하고 힘들지만 학문적 지도에서 둔황은 항상 세계의 주목을 받는 중심지였다. 둔황에서 진행하고 있는 일을 전 세계가 쉽게 볼 수 있다.

당대에 둔황은 여전히 중국과 외국의 문화 교류에서 민심이 통하는 역할을 담당할 수 있었다.

둔황의 학자인 지셴린은 일찍이 “세계에 유구한 역사, 광대한 지역, 자생적인 체계, 심원한 영향을 미치는 문화 체계는 오직 네 가지뿐이다. 중국, 인도, 그리스, 이슬람 이 네 가지 문화 체계가 합류한 곳은 둔황과 신장 지역뿐”이라고 말했다.

그는 둔황과 신장을 고대 중외문화교류의 관점에서 바라봤을 뿐만 아니라 미래의 관점에서 기대하기도 했다. 그는 인류 발전의 비전으로 볼 때 문화적 합류에 대한 연구는 특별한 의미가 있다고 보고 “현재 이러한 합류 현상과 합류 법칙을 연구하는 지역에서 가장 좋고 조건적인 것은 둔황과 신장일 것”이라고 말했다.

장샤오강은 일본 도쿄예술대를 2년간 방문하기도 했는데 이는 도쿄예술대 총장을 지낸 학자인 히라야마 이쓰오와의 초청에 의해서였다. 둔황예술에 열광하는 히라야마는 도쿄예술대학이 둔황연구원의 문보·고고·미술 전공자를 장기간 무상으로 양성할 수 있도록 일본 재단의 기부를 추진했다. 1985년부터 지금까지 50~60명의 둔황연구원 직원이 이 프로젝트의 혜택을 받았다.

히라야마는 둔황에 대한 지원으로 석굴보호, 생활여건 개선 등 여러 방면을 지원했다. 그는 막고굴 건너편 둔황석굴유물보호연구진열센터에 일본 정부가 10억엔을 무상 지원하도록 추진하기도 했다.

히라야마는 “시대를 초월하고 국경을 초월하며 모든 가치관을 초월한다”는 그의 감탄처럼 둔황 문화와 예술의 국경을 초월하는 감화력을 대표한다.

활짝 열린 둔황

오늘날 막고굴을 방문하기 전에 반드시 예열 과정을 거쳐야 한다. 막고굴에서 13km 떨어진 디지털 전시센터에 먼저 도착해 각각 20분짜리 두 편의 막고굴 굴착 과정을 재현한 영화, 8K 고해상도로 8개 동굴의 내부 디테일을 보여준다. 영화를 본 후에야 셔틀버스가 당신을 막고굴까지 데려다 줄 것이다.

이는 판진스가 둔황연구원장을 맡았을 때 해마다 늘어나는 관광객에 대응하기 위한 변화다. 미국 게티보호연구소와 함께 과학적인 계산을 거친 결과 막고굴의 하루 최대 수용인원은 3,000명으로 디지털 전시장을 둘러본 뒤 관람객들이 영화를 통해 배경 정보를 먼저 알아보고 1인당 2시간이었던 동굴 방문 시간을 75분 정도로 줄여 하루 6,000명으로 관광객 수를 늘렸다.

그러나 6,000석의 티켓은 금방 바닥났다. 성수기에는 매일 만 명이 몰리고 상당수는 사전 예약을 하지 않았다. 거절당한 사람들의 분노는 더운 날씨에 쉽게 뜨거워졌고 둔황연구원은 관람 수요를 충족시키기 위해 일반석 6,000장 외에 비상석 1만2,000장을 추가로 개방했다. 일반권은 8개의 동굴을 볼 수 있으며 비상권은 최대 탑재량의 대형 동굴 4개만 관람할 수 있다. 매일 동굴의 제습기는 상자 전체에 물을 배출해 준다. 비수기 관람은 혼잡하지 않고 성수기보다 더 많은 12개의 동굴을 볼 수 있을 정도로 편안하다.

판진스는 관람객들이 박물관을 방문하는 것은 전시실에 가서 유물을 보는 것이지 문화재 창고에 직접 들어가는 것이 아니라고 비유한 적이 있다. 그러나 석굴에 들어가 벽화와 채형을 보는 것은 문화재 창고로 바로 들어가는 것과 같다. 1990년대에 둔황연구원은 박물관을 건설했는데, 바로 막고굴 맞은편에 오픈한 둔황석굴유물보호연구진열센터이다. 이곳에 몇 개의 등대복제동굴을 전시하였다. 어떤 것은 특굴이고 어떤 것은 개방되지 않은 동굴이다. 벽화는 모두 둔황연구원의 베테랑 미술가가 모사한 정품이다. 연구원은 박물관이 일부 관람객을 분류할 수 있기를 바라지만 관람객들은 이를 외면한다.

문화재의 안전과 개방은 늘 모순되며 취약하고 민감한 벽화는 특히 그렇다. 외국에서는 벽화가 보존된 동굴을 일반에 개방하지 않고 벽화나 동굴 전체를 복제해 관람객들을 위해 전시하고 있다.

둔황연구소는 개방과 보호 사이에서 균형을 찾으려 한다. 장기적인 연구를 기반으로 둔황 연구소는 막고굴 위험 모니터링 및 조기 경보 시스템을 구축했다. 현재 막고굴 대부분의 동굴에는 각종 센서가 설치되어 실시간으로 온습도 등의 데이터를 수집하고 모니터링 데이터가 임계값을 초과하면 시스템은 개방 및 관리 의사 결정 부서 직원에게 경보를 발령한다.

벽화의 안전한 보존에 영향을 미치는 중요한 지표 중 하나는 습도이다. 습도의 증가는 절벽과 벽화에 있는 소금의 활동을 자극하고 소금의 용해와 결정의 지속적인 교체는 헤르페스, 바삭함 및 기타 질병의 발달을 유발할 수 있다. 막고굴 내 습도는 보통 20~30% 정도인데 사람이 많이 들어오거나 비가 오면 습도가 빠르게 오르고 63%가 되면 주의보가 내려진다. 습도 등 관련 환경을 포함한 임계값은 둔황연구소와 게티보호연구소가 10년 이상의 연구를 거쳐 산출한 과학적 결론으로 인간의 감각에 의존하지 않는다.

둔황연구원 보호연구소 위쭝런 소장은 최근 몇 년 동안 지역 극한 기후, 특히 폭우와 홍수가 증가하고 있다고 말했다. 지난 20년 동안 최소 4번의 비가 계속된 후 상류 산에서 모인 강수가 당취안 강으로 흘러 들어오고 막고굴 앞 제방이 범람하여 위험한 상황이 발생했으며 지속적인 고습 환경도 벽화 질병의 발전을 악화시켰다.

벽화의 보존은 막고굴 생태계 전체와 밀접한 관련이 있다. 위쭝런은 이어 “벽화 보존은 벽화 본체뿐 아니라 절벽의 안정성이 보장돼야 하며, 모래바람 방지, 생물 방제 등 생태환경의 문제는 모두 문화재 보존의 중요한 내용”이라고 덧붙였다. 위쭝런은 생태가 좋아지면 최근 몇 년 동안 개체수가 증가한 꿩, 토끼와 같은 작은 동물들이 절벽 꼭대기를 왔다 갔다 할 때 작은 돌이 절벽 꼭대기에서 떨어져 관광객들의 안전을 위협할 수 있다고 말했다. 문화재 보호 직원은 작은 동물들을 퇴치하기 위한 조치를 취했으며 절벽 꼭대기 낙석의 위험을 더 많이 줄이기 위해 더 많은 방법을 연구하고 있다고 했다.

둔황연구원은 최근 국내 문화재 분야에서는 처음으로 문화재 보호를 위한 다중 결합 실험실을 설립하기도 했다. 실험실의 여름 창고, 겨울 창고 및 비바람 창고는 24시간 작동할 수 있으며 다양한 자연 환경이 대규모 유적지에 미치는 영향을 실제로 시뮬레이션한 것이다. 토지의 많은 문제에 대해 이 실험실에서 풀 수 있게 되었다.

막고굴에 대해 판진스는 막고굴의 소멸은 막을 수 없다는 가혹한 사실을 말한 바 있다. 자연의 법칙은 되돌릴 수 없기 때문에 모든 석굴은 결국 사라질 것이다. 현대 둔황 사람들의 임무는 노화, 병해 및 소멸의 생명 과정을 지연시키는 것이다.

그러나 이것은 천 년, 만 년의 긴 과정이 될 것이며, 이에 비해 인간의 삶은 유성처럼 짧고 모든 세대는 과객일 뿐이다. 밍사(鳴沙)산 동쪽 기슭에는 동굴 안팎이 줄지어 있다. 때로는 번화하기도 하고 때로는 쓸쓸하기도 하며 또 때로는 고요하기도 하고 순환하기도 하는데 이제 코로나 이후 다시 번화가 찾아올 것으로 생각된다.

기자/나웨이

참고 자료:룽신지앙 ‘둔황학 18강’, 판진스 <내 마음은 둔황>, 자오성량 <둔황석굴예술간사>, 창수훙 <구십춘추: 둔황오십년>, 우홍(巫鴻) <공간의 둔황-막고굴에 가까이>, 스타인 <장경동의 발견>

[저작권자ⓒ 중국신문주간 한국어판. 무단전재-재배포 금지]

헤드라인HEAD LINE

포토뉴스PHOTO NEWS

많이본 기사

- 경제

- 사회

- 도시