개발구, 개혁개방과 함께 성장하다

- 개혁개방 초기의 특혜 정책으로 판이 만들어졌고, 정책이 취소된 후 개발구는 구조 전환을 위한 노력을 거쳐 중국의 발전 방향을 위한 길을 모색해 왔다.

- 김지영 bnu0827@gmail.com | 2018-10-19 16:13:44

[기자/ 훠스이(霍思伊)] 2018년 6월 15일 국무원은 ‘외자를 적극 활용하여 경제의 질 높은 발전을 촉진하는 조치에 관한 국무원 통지’라는 19호 문건을 발표했는데 6개 방면이 포함되었다. 그 중 하나로 ‘국가급 개발구의 혁신을 촉진할 데 대한 내용’이 있다.

중국의 개혁개방 과정에서 외자를 유치하는 중요한 창구로서 국가급 개발구는 이미 34년이라는 발전과정을 거쳤다.

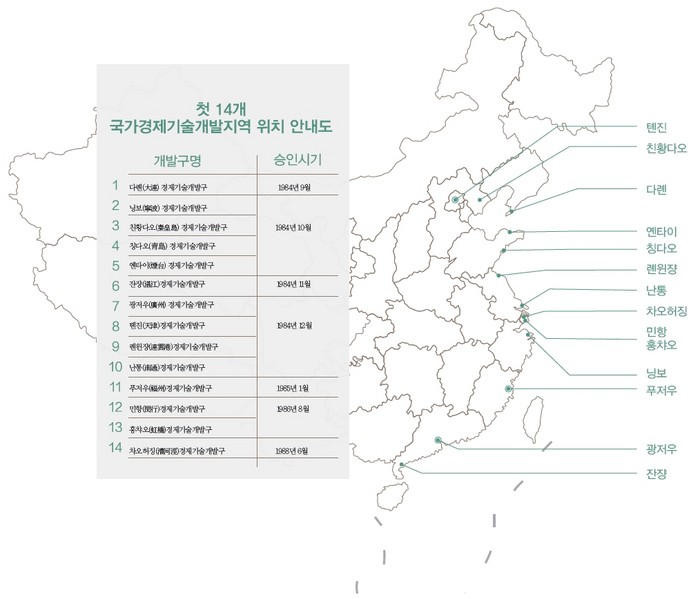

2018년까지 중국은 국가급 경제기술개발구 219개를 설립할 목표이며 그 범위가 첫 14개의 연해개방도시에서 시작해 전국 31개 성으로 확대되었다. 2015년 국가급 개발구의 지역 생산 총액은 7조7,611억 위안으로 전국 GDP의 11.5%를 차지하였으며, 공업 생산과 수출입 지표는 모두 전국의 5분의 1을 차지하였다. 중국개발구 스룽야오(師榮耀) 협회장은 “개발구는 지방은 물론 전국 경제의 안정적 성장을 보장하는 밸러스트 스톤 (Ballast stone, 철도나 도로의 바닥을 다지려고 까는 돌)”이라고 평가했다.

4년 전 개발구 발전 30년을 맞이한 시점에 왕양(汪洋) 당시 국무원 부총리는 전국 국가급 경제기술개발구 화상회의에서 개발구의 미래 방향은 속도를 높여 혁신적인 전환과 혁신적인 발전을 이루는 것이라고 말했다. 닷새 후 그는 제18차 중국국제투자무역협의회에서 개발구는 개방형 경제의 새로운 체제를 구축하는 ‘길잡이’가 되어야 하며 산업 경쟁의 새로운 장점을 키우는 ‘선도자’가 되어야 한다고 강조했다.

|

| ▲ © 다롄 경제기술개발구의 한 구간. 1984년 9월 중국 최초의 경제기술개발구인 다롄 경제기술개발구가 인가를 받아 설립되었다. 사진/ 시각중국(視覺中國) |

특구로 불리지 않는 특구

1984년 2월, 덩샤오핑(鄧小平)이 샤먼(廈門)에서 베이징으로 돌아온 후, 즉시 중앙 책임자 몇 사람을 불러 회의를 하였다. 덩샤오핑은 경제특구를 설립하여 개방 정책을 실행하는데 지도 사상이 분명해야 한다고 강조하며 ‘제지’가 아닌 ‘개방’을 앞세워야 한다고 밝혔다.

그는 현 특구 외에 몇 개의 지역을 더 개방하고 항구도시를 몇 개 늘릴 수 있다고 덧붙였다. 덩샤오핑은 특히 “이곳들을 특구라고 부르지 않지만 특구의 일부 정책을 실행할 수 있다”고 덧붙였다.

당시 톈진시 리란칭(李嵐清) 부시장은 회의에 참석해 “이 곳들은 경제적인 효과를 높이는 데 중점을 두어야 하며, 외국 기술을 도입하는 데 중점을 두어야 하고, 경제 기술 개발구라고 명명하는 것이 낫다”고 말했다.

3월 26일부터 4월 6일까지 덩샤오핑의 제안에 따라 중앙서기처와 국무원은 베이징에서 연해의 일부 도시 개방과 관련된 좌담회를 열었다. 회의에서는 톈진, 상하이, 다롄, 친황다오, 옌타이, 칭다오, 롄윈쟝, 난퉁, 닝보, 원저우, 푸저우, 광저우, 툰장, 베이하이 등 14개 연해의 항구를 더 개방하기로 확정하였다. 또 일부 도시에 지역 경계가 분명한 구역을 설정하여 새로운 경제기술개발구를 운영할 수 있도록 허용했다.

회의에서는 경제기술개발구에 외국의 선진기술을 도입하고, 중국과 외국의 합자 및 합작을 강화하며 외국독자기업과 과학연구기관을 적극 유치하여 중국의 대외 기술협력을 발전시킬 수 있는 ‘창구'와 기지가 될 수 있다고 밝혔다. 경제기술개발 구역 내에서 외자 프로젝트의 비준 권한을 이용하면 더욱 규제를 완화할 수 있으며 대체적으로 경제특구 규정에 따라 집행할 수 있다.

9월에 다롄(大連) 경제기술개발구는 정식으로 설립 허가를 받았다. 10월에 닝보(寧波), 친황다오(秦皇島), 칭다오(青島), 옌타이(煙台)가 개발구를 건설하였으며 11월부터 이듬해 1월까지 단장, 광저우, 톈진 등의 개발 구역이 잇달아 설립되었다. 1986년부터 1988년까지 상하이의 3개 개발구(민항, 훙챠오, 차오허징)도 설립되었다.

1988년까지 국무원은 12개의 연해개방도시에 14개의 개발구 설립을 승인하였으며 첫 번째 국가급 경제개발구를 모두 준공하였다.

|

| ▲ © 중국신문주간 한국어판 |

왕카이(王愷) 톈진개발구 관리위원회 부순찰관은 중국에서 장기적으로 실행해왔던 고도로 집중된 통일계획경제는 개방정책에 적응하지 못하며 동시에 단기간에 관념을 변화하기 어렵다고 하면서 이로써 중국이 즉각적인 개방을 할 수 없는 방식이 결정되었고, 서로 다른 경제성 특구를 만드는 방식으로 개방 목표를 점진적으로 달성할 수밖에 없다고 말했다.

중앙은 개발구의 전망에 대해 매우 분명하다. ‘연해의 일부 도시 좌담회에 관한 기요’(沿海部分城市座談會議紀要)에는 개발구의 임무는 “재력, 물력, 인재 방면에서 힘을 축적하고 전국을 지원하며 경험을 총결산하고 내륙으로 보급하는 것”이라고 되어 있다.

돌을 더듬어 가며 강을 건너다

설립 초기, 각 개발구는 모두 ‘돌을 더듬어 가며 강을 건너는 격’이었다. 당시 중앙은 개발구의 입지에 대해 분명한 지역 경계를 두는 원칙을 가지고 있었다.

계획경제체제에서 ‘새로운 길을 탐색해 가는 개발구’는 선전(深圳)처럼 철조망으로 둘러 싸이지는 않았지만 관리 면에서의 편의와 후속 발전공간에 대한 고려로 도시와 어느 정도의 분리가 객관적으로 요구되었다.

톈진개발구의 부지는 도시에서 약 50km 떨어진 알칼리성 간석지에 위치해 있고, 칭다오개발구는 도시와 바다를 사이에 두고 마주하고 있으며 광저우는 초림(蕉林)과 사탕수수밭의 황푸(黄埔) 지역에 눈을 돌렸다.

1984년 5월, 국무원 사무청 특구 업무 부서는 국무원 특구 사무실로 승격되었다. 국무원 특구 담당 부주임을 지냈고 연해개방사장(司長) 및 중국개발구협회 초대 회장을 지낸 자오윈둥(趙雲棟)은 <중국신문주간>과의 인터뷰에서 특구 사무실은 개발구의 발전을 위해 정책을 내오고 특히 인허가권 발급에 있어서 충분한 예산을 배정해 왔다고 말했다.

계획경제 시대에 외국자본 프로젝트의 신청은 단계별 비준으로 인해 효율성이 저하되었다. 개발구가 설립된 후 중앙에서는 비준권을 세 개의 단계로 나누어 각 연해의 개방 도시에 넘겨주었다. 첫 번째 순서는 상하이와 톈진으로 각 항목별 총투자 승인권이 3,000만 달러 이하로 완화되고 그 다음이 다롄으로 1,000만 달러 이하, 기타 연해 항구 도시의 비준 권한이 500만 달러로 조정되었다.

각 도시에서는 자주권을 개발구에 넘겨주었다. 당시 톈진시장을 지냈던 리루이환(李瑞環)은 개발구 제1차 관리위원회 대회에서 “리루이환에게 프로젝트를 비준하는 큰 권한이 있으면 당신들 스스로에게도 그만큼 큰 권한이 있다”고 말했다.

권력을 하급 기관에 이양한 후 효율은 빠르게 향상되었다. 톈진개발구에서 3,000만 달러 이내의 프로젝트는 일반적으로 1주일 내에 승인이 가능하고 등록을 완료할 수 있다.

광저우는 토지 심사 비준권을 하급기관에 이양하였다. 광저우개발구관리위원회 준비 지도소조 부팀장을 지냈고 이후에 광둥성 정치협상회의 부주석을 지낸 스안하이(石安海)는 개발구의 토지관리는 성편개발(成片開發, 개발업자 측이 국유토지 사용권을 취득한 후 계획에 따라 배수, 전기, 통신, 도로 교통 등 공용 설비를 건설하는 형식으로 토지를 개발한 후 다시 사용권 양도 및 임대 등 각종 경영활동을 할 수 있는 형식)을 실행하며, 도시계획 및 토지관리 부문은 시부지회의 승인을 거쳐 토지를 개발구에 ‘도매’하고 개발구에서 ‘소매’하며 구체적으로 누구에게 판매하는지에 대해서는 관련 부문에서 개입하지 않는 형식을 취한다고 설명했다. ‘소매’를 통해 나간 프로젝트와 토지는 도시기획처에 보고하여 문서를 작성하고 프로젝트 신고는 도시기획처에 보고하지 않고도 개발구에서 바로 해결할 수 있다. 스안하이의 말을 빌자면 “큰 권력은 손에 쥐고 작은 권력은 분산하는 형식’이다.

국가가 개발구에 준 정책 혜택은 또 관세와 소득세 면에서 나타난다. 중앙의 규정에 따르면 개발구 내의 중외합자, 합작 및 외국상인 독자 생산기업은 기업소득세를 15% 감소하여 징수하고, 경영기간이 10년 이상이 되면 이익을 내기 시작하는 해부터 첫해와 이듬해까지의 소득세 면제를 실행하며, 세 번째 해부터 다섯 번째 해에 이르기까지 소득세를 반으로 줄여 징수하는 ‘2년 면제, 3년 감세’ 정책을 실시한다.

중국사회과학원 산업경제연구소 연구원이며 중국지역경제학회 부이사장을 지내고 있는 천야오(陳耀)는 <중국신문주간>과의 인터뷰에서 생산적인 기업에 대한 개발구의 세수 혜택은 개발구가 산업 위주의 발전전략을 추진하고 있다는 것을 더 잘 보여준다고 말했다.

쑨훙위(孫洪雨) 톈진개발구관리위원회 사무실 주임은 <중국신문주간>과의 인터뷰에서 14개 개발구에 대한 국가의 기대가 어떤 면에서는 특구에 대한 기대보다 크다고 말했다. 14개 도시 중에는 상하이, 톈진, 다롄, 칭다오, 광저우 5대 공업기지가 포함되기 있기 때문에 경제 발전의 조건은 선전이나 주하이의 개방 초기와 비교할 수 있다.

그는 중앙에서는 개발구의 주요 기능을 공업발전에 맞출 것을 희망하며 중국의 공업기지를 바탕으로 ‘3래 1보’(三來一補, 중국 외자유치의 네 가지 방식, 3래는 원자재, 견본, 부품을 수입하여 가공하거나 조립하는 것, 1보는 물건, 설비, 기술 등을 외상으로 수입해온 후 생산된 상품으로 상환하는 보상무역을 가리킴) 등의 낮은 협력을 되풀이하지 말고 공업위성도시를 조성하는 데 그치지 말며 공업 현대화의 길을 모색해야 한다고 밝혔다.

이를 실현하기 위해 당시 재정이 전반적으로 빠듯한 상황에서도 국가는 21억 위안의 개발 차관을 각 개발구에 주었는데 1평방킬로미터 당 약 1억위안의 표준을 정하고 평균 매 개발구마다 1억5,000 만 위안을 얻을 수 있게 하였으며 15년 기한에 4.5%~7%의 이율을 정했다. 각 개발구는 대부분 이 돈으로 기초 시설 건설의 초기 자금을 마련했다.

발전에 필요한 초창기 자금에 대해서는 개발구마다 각각의 전략이 있었다. 예컨대 광저우시 재정청에서는 연 3,000만 위안의 보조금을 주었고, 일부 세관은 공상세를 대납해주는 등 개발구에 자금을 남겨 주었으며, 톈진은 ‘돈을 주지 않는 경우 개입할 수 없고 돈을 요구할 수도 없다’는 전략을 실시해 30만 위안의 개발비용 이외에 시청에서 보조금을 주지 않았다. 상하이에 위치한 3개 개발구는 외자와 대출을 병행하여 투자 비율에 따라 각각의 주식 자본을 형성하고 합자회사를 구성하여 개발하는 형식을 실행한다.

톈진개발구 발전과 개혁국 장루이화(張瑞華) 부국장은 사업의 재 운영 자금으로 살펴보았을 때 이미 정부 행위는 완전히 사라졌으며 이는 개혁개방 이전과 달리 어떤 일을 할 것인지를 계획한 후 재정을 지출하며 기업의 원 자본금은 정부의 전통적 투자체제에서 나온다고 밝혔다. 그는 “이는 개발구의 건립이 시작된 날부터 전통적인 계획경제 투자체제에 대한 충격과 부정을 보여준다”고 말했다.

시장 체제하에서 각 개발구는 자체적으로 손익을 책임지고 대출금 상환 부담도 떠안고 있다. 이 때문에 개발구는 일반적으로 ‘단계적 개발’의 패턴을 채택하고 있으며 초기에는 주로 대출을 인프라 건설에 사용해서 일부 항목을 끌어들였다. 프로젝트가 건설되어 생산이 가동된 후 세수가 형성되면 관리위원회는 국무원이 개발구에 부여한 재정반환정책을 이용하여 재정자금을 기반시설 건설과 토지징용개발에 사용하며 ‘단계적 개발과 양성(良性) 순환’을 실현한다. 이는 ‘일부 토지를 개발하여 건설하고 바로 수익을 내는 정책’을 말한다.

|

| ▲ © 칭다오 경제기술개발구 항구의 컨테이너선 사진. 2018년까지 중국은 국가급 경제기술개발구 219개를 건설할 계획이다. 사진/ 시각 중국 |

어렵게 탐색하다

개발구는 빈손으로 시작했지만 외국자본이 슬슬 모이는 상황을 맞이하고 있다.

자오윈둥은 개발구의 발전기반이 취약하고 건설자금이 부족하며 산업이전의 자연적인 주기도 있어 외국자본의 중국 유입은 아직 탐색과 관망의 단계라고 지적했다. 개발구 ‘창업’의 첫 2년 동안 외자 유치 성과는 별로 눈에 띄지 않았다. 당시 중앙 특구 사무실의 부담감도 높았다. 자오윈둥은 자주 인민은행 본사에 가서 대출 상황과 관련해 의견을 나누었다.

1986년 8월 20일, 덩샤오핑은 톈진을 방문해 “개발구는 희망이 많다”는 문구를 남겼는데 이는 상부와 하부 조직을 막론하고 대단한 격려였다.

1987년에 들어서면서 각 개발구의 기초 시설 건설이 거의 완성되었고 외국자본 투자도 생산능력을 갖추기 시작했다. 그러나 개발구는 중앙에서 처음에 전망한 것과 비교했을 때 실천에 있어서 많은 현실적인 난제가 있음이

발견되었다.

장루이화는 당시 중앙의 구상은 이미 4개의 특구가 있는 전제에서 개발구가 ‘릴레이식' 발전을 거두기를 기대해 시작점을 높이 잡고 높은 수익을 거두기를 희망하였으며 이 창구를 통해 국유기업의 기술 개조를 실현하고 국유기업의 실력과 관리 수준을 높이는 것이 목표였다고 밝혔다.

그는 생산력의 발전 이동의 법칙으로 볼 때 외자 유치는 작은 것에서 큰 것으로 발전하고 낮은 데로부터 높은 단계로 발전하는 과정이 존재하고 있어 당분간 외국의 선진기술이 중국의 기대대로 개발구로 들어가 ‘릴레이식’ 발전을 이루기는 어렵다고 말했다.

톈진의 예를 살펴보면 1985년 첫 번째 중외 합자기업인 단화(丹华)자전거 공장이 톈진개발구에 건설되어 생산을 시작하였다. 1986년까지 20여 개 기업이 개발구에 입주하였는데 대부분이 노동집약형 산업으로 산업사슬의 아래 단계에 처해있는 기업이었다.

개발구 프로젝트 도입의 변화는 당시의 모순과 갈등을 가장 잘 구현한다. 1985년 9월 20일에 발간된 ‘해안개방도시에 경제기술개발구를 건설할 데 관한 보고서’에는 처음부터 기술개발이라는 중심 사업을 둘러싸고 외자유치 프로젝트를 진지하게 선정해야 한다고 되어 있다. 이 지시에 따라 톈진, 상하이 등지의 개발구는 비교적 조심스럽게 외자유치를 실행하였으며, 처음에 손에 넣은 항목들의 질이 높지 않아 중앙 요구에 부합되기 어려웠는데 이 문제로 고민하고 있는 시간에 프로젝트를 곧 다른 개발구에 빼앗기는 문제가 발생했다.

순훙위는 당시 개발구 간의 경쟁이 치열했다고 밝혔다. 고품질 표준을 고수하는 개발구는 ‘눈은 높으나 실력이 미치지 못한다’는 조롱을 받을 수 있어 투자유치 부문의 부담감이 컸다. 하지만 곧바로 개발구 지도자들은 발상을 바꾸어 프로젝트를 선정할 때 ‘중국공업의 요지’라는 기틀을 고집할 필요가 없다고 판단하여 심사의 폭을 넓혀 우선 유치하고 그 다음 문제를 해결하자는 방향으로 바꾸었다.

전 광저우개발구 당서기 겸 관리위원회 주임인 미오언루(繆恩祿)는 “그때 우리는 자금도 부족하고 인력도 부족했는데 어떻게 그 많은 신기술이 개발구로 들어갔는지 흥미롭다”고 말했다.

그는 광저우 경제기술개발구는 연구를 거쳐 기술 도입의 단계를 4개로 나누었다고 밝혔다. 첫째는 선진국의 80년대 기술수준에 도달하는 것이고 둘째는 국제적으로는 선진적이지 않지만, 국내에서는 선진기술에 속하는 기술이면 도입하는 전략을 실시했다. 셋째로 광저우의 옛 기업을 개조할 수 있는 기술을 도입하는 것이며 넷째로 기술이 선진적이지는 않지만 수익이 좋은 항목, 예를 들면 식당 개업 등은 적극적으로 유치하자는 전략이었다. 그의 말을 빌자면 이는 “경제 개발로 기술 개발을 육성하자”는 생각이었다.

1989년 상하이에서 전국 경제기술개발구 업무회의가 열렸는데 이는 개발구 발전 역사에 있어서 하나의 전환점이 된 회의였다. 회의에서는 개발구 5년간의 발전 경험과 교훈을 전면적으로 결집하여 ‘외국투자를 위주로 하고, 공업을 발전시키는 것을 위주로 하며, 수출로 이익을 창출하는 것을 위주로 하여 첨단 기술 발전에 힘쓴다’는 ‘세 가지를 위주로 하여 하나를 위해 힘써야 한다’는 발전원칙을 세웠다.

톈진개발구 발전 및 개혁국 장루이화(張瑞華) 부국장은 이 원칙은 연안 경제개발구의 발전 목표가 너무 높았던 기존의 틀을 전환하고 수정해주었으며 초급 발전단계를 뛰어 넘어 질 높은 프로젝트만을 유치할 수는 없으며 조급하게 대처해서는 안 된다는 것을 인식시켜주는 역할을 했다고 분석했다.

1991년 중국 개발구의 전체 외자 유치 총액은 8억1,000만 달러에 불과했고 외자 이용 누적 금액은 13억7,400만 달러, 수출액은 11억3,000만 달러에 달했으며, 공업생산액은 141억9,400만 달러에 불과했다. 톈진과 상하이 개발구의 경우 당시 GDP 비중이 전체 도시의 2%가 채 안 되었고 세수는 더욱 적었다.

구조 전환 전야

1992년 2월 덩샤오핑의 ‘남순강화’ 발표 후 중앙정부는 전국적으로 전면 개방을 추진하기로 결정했다. 개방 지역은 80년대의 연해 지역에서 강 연안지역(창장, 황하, 주장 등) 및 변경과 인접한 지역과 내륙의 성 중심도시로 확대되었다. 지역 개방을 남쪽에서 북쪽으로, 동쪽에서 서쪽으로 전면 추진하여, 대외개방을 선(線)에서 면(面)으로 확대하는 전면적인 돌파를 완성하였다.

90년대 중반에 이르러 중국은 이미 연해와 강 연안, 변경과 내륙의 354개 시와 현을 포함한 55만여 평방킬로미터의 면적에 3억3,000여만 명의 인구를 포함한 다층적인 개방 구조를 초보적으로 형성하였다.

1992년 전국에서 첫 ‘개발구 붐’이 나타났다. 1992년~1993년까지 18개의 제2차 국가급 경제기술개발구 건설이 허용되었으며 그 범위가 연해에서 강 연안 및 내륙으로 확대되었으며, 창춘(長春), 선양(沈陽), 하얼빈(哈爾濱), 항저우(杭州), 후이저우 다야완(惠州大亞灣), 우한(武漢), 충칭(重慶), 우루무치(烏魯木齊)와 베이징 등 지역을 포함한다. 국가급 개발구는 이로써 최초 14개에서 32개로 늘어났다.

수치상으로 보면 많은 지역에서 1992년 한 해 동안 끌어들인 외국자본 투자액이 지난 몇 년 동안의 총합을 초과하였다. 이와 함께 다국적기업을 주체로 한 외자가 중소자본을 대체하기 시작했다. 대규모 프로젝트와 거대 프로젝트의 유치에 따라 개발구로 들어가는 외국자본의 기술 등급, 규모와 관련 산업의 선도 및 현대화 관리 수준은 모두 질적인 변화를 이루었다.

1992년, 모토로라가 톈진개발구에 입주하였으며 총 투자액이 11억 달러에 이르러 중국 최대의 외자기업이 되었다. 1996년 다롄은 프랑스 서태평양 정유 합작 프로젝트를 유치하였으며 총 투자액이 100억 위안에 달했다. 미국의 P&G, 한국 삼성 등 1대 프로젝트 투자액도 수억 달러에 달했으며 수십 억 달러의 대형 프로젝트도 속속 개발구로 들어왔다.

1996년의 한 자료 통계에 따르면 개발구의 프로젝트 총투자는 1991년에 비해 623% 증가하였고 외국자본 계약 투자액은 611% 증가했다.

또한 이 해에 중국은 외국자본 정책을 조정하였다. 1996년 1월 1일부터 세관은 외국자본기업의 수입 설비에 대해 관세 및 부가가치세 면제 정책을 실시하였다. 5대 특구와 푸둥, 쑤저우(苏州) 공업단지에서 5년에 거쳐 과도기를 두는 이외에 나머지 개발구는 외상 투자기업의 관세와 부가가치세 면제 정책을 일률적으로 중지하였다. 추산에 의하면 관세 우대가 취소된 후 개발구에서의 외국 기업의 투자비용은 30% 가까이 증가했다. 이는 두 개의 직접적 영향을 초래하였는데 하나는 개발구와 특구의 격차를 크게 벌렸고 다른 하나는 제조업을 기반으로 일어선 개발구는 짧은 2년 사이에 프로젝트가 거의 고갈되어 갔으며 경제성장률이 갑자기 둔화되었다.

1997년 하반기에 발생한 아시아 금융위기는 개발구에 제2의 충격을 안겨주었다. 톈진개발구의 경우 1991년~1995년의 ‘8.5’기간 동안 공업 매출액은 연평균 100%씩 증가했지만 ‘9.5’에 진입하면서 공업발전 속도가 68%, 38%, 20%로 떨어졌다.

‘중국 경제특구 개발구 연감’에 따르면 1998년 32개 국가급 개발구의 실제 외국자본 이용 금액은 45억1,000만달러로 전년보다 14.39% 줄어 전국의 9.89%를 차지했지만 1997년에 이르러 11.63%에 불과했다.

1998년에 이르러 제1차 14개 경제기술개발구의 정책 혜택이 모두 만기가 되었다. 제2차 개발구의 재정우대 혜택도 3년의 유예기간만 남았다. 재정우대 완결을 기준으로 중국의 개발구는 이미 특수성을 잃었으며 같은 해 국무원은 새로운 개발구의 비준을 중지하였다.

새로운 세기를 맞이하여 개발구의 안팎 경제 환경이 급격히 변화했다. 개발구는 외자와 외향형 경제 위주의 단일 경제 구조로 리스크 관리 능력에서 열세를 나타냈다. 또 대형 다국적기업을 도입했지만 전체적으로 보면 개발구의 산업구조는 노동집약형이며 가치사슬에서 하위권을 차지하는 산업 위주로 되어 있어 기술 함량이 낮은 것으로 나타났다.

우대 정책이 취소된 후 외자의 유실이 뚜렷해지자 개발구는 조세감면 정책 외에 어떻게 외자를 유치하기 위해 더 좋은 경영 환경을 조성할 수 있을지에 대해 반성을 시작했다.

비록 개발구의 경제성장 속도가 다소 느려졌지만 여러 해 동안 발전이 축적되어 왔으며 개발구는 이미 그 도시의 경제 발전에서 중요한 역할을 하게 되었다. 예를 들어, 톈진개발구의 경우 1999년 새로 증가한 공업 총생산액은 전체 도시 새로 증가한 산업의 65%를 차지하였으며 외국자본 이용은 시 전체의 1/3을 차지하였고 수출 외화 창출도 3분의 1을 차지했으며 공업생산액은 4분의 1을 차지하였고 국내 총생산액의 5분의 1을 차지했다. 다롄개발구의 생산액은 이미 전체 도시의 3분의 1을 넘었으며, 우후(蕪湖)개발구의 연간 신축 기업은 전년 동기 대비 24.5% 증가한 48억3,000만 위안을 달성하여 시 전체의 33.896%를 차지하였다.

2000년부터 서부대개발을 실시하기 위해 국무원은 11개 중서부 지역의 국가경제기술개발구를 새로 승인하였으며 전국의 국가급 개발구는 이로써 43개로 늘어났다.

통계에 따르면 2000년에 이르러 43개 국가급 개발구의 국내총생산은 1,861억3,800만 위안에 달하여 전년 동기 대비 26.72% 증가했고 공업총생산액은 4,710억30만 위안으로 동기대비 26.29%, 세수는 295.52억 위안으로 동기대비 20.40% 늘었다.

1999년 당시 국무원 부총리를 지냈던 우이(吳儀)는 개발구 15주년을 기념하는 좌담회에서 개발구의 ‘제2차 창업’에 대한 내용을 체계적으로 밝혔다. 그는 개발구 2차 창업은 정책적인 우세에서부터 이미 형성되고 보완된 투자 환경 특히 사회주의 시장 메커니즘, 인재 양성, 서비스와 효율성 등으로 구성된 투자 환경으로 외국인 투자를 유치하는 방향으로 전환해야 한다고 밝혔다.

구조 전환의 시작

2002년 중국은 새로운 세기에 들어섰다. 국민 대우 및 공정한 경쟁 등 세계 무역 원칙의 변화 속에 있는 사회주의 시장경제 체제 속에 스며들어 개발구의 특수성은 더욱 약화되었고 구조 전환의 수요가 절실하였다.

2004년 국가급 개발구 설립 20주년을 맞아 당시 국가 총리를 지냈던 원자바오(溫家寶) 총리는 개발구의 발전 방침을 ‘3가지를 위주로 두 가지 면에서 주력하여 하나의 결과를 촉진하는 정책’을 실시할 것을 제기하였다. 즉 외국인 투자의 질 향상, 현대 제조업의 발전 및 수출 구조의 최적화를 위주로 하이테크 산업 발전과 고부가가치 서비스업 발전에 주력하며, 국가급 경제기술개발구에서 다목적 복합 산업지역으로의 발전을 촉진하는 산업과 도시의 발전이 융합된 사고의 방향이 제시되었다.

2005년 중국 상무부는 개발구가 단일 제조업에서 현대 제조업과 국제 서비스 아웃소싱과 결합한 방향으로 발전해야 한다고 제안하면서 개발구의 산업 중점을 분명히 했다.

2014년 개발구 설립 30주년 기념행사에서 전국 각 지역의 개발구 책임자와 전문가들이 모여 어떻게 구조조정을 실시하고 경제성장 방식을 전환할 것인가를 둘러싸고 토론을 실시하였으며 ‘4가지 전환’을 이루어야 한다는 인식을 도출하였다. 그 결과 속도를 추구하던 기존의 틀에서 질 향상의 방향으로 전환하고, 정부 주도에서 시장 주도로, 동질화 경쟁에서 차별화로, 기반 시설 환경 건설에서 소프트 환경으로의 성공적인 전환을 이루어야 한다는 인식을 형성하였다.

2016년 10월 톈진경제기술개발구와 중국개발구협회가 공동으로 조직한 2016 중국개발구 포럼에서 각 개발구 관리자들은 30여 년의 발전을 거쳐 전략적 전환이 필요한 중요한 시기에 이르렀다는 인식을 같이 하였다.

과거에 비해 현재 가장 눈에 띄는 문제는 기존 정책배당이 사라진 것 외에 개발구의 토지, 인구 등 생산요소의 원가가 빠르게 상승하고 있다는 것이다. 투자유치를 위해 대규모의 투입이 이루어졌으며 나아가 경제성장을 촉진하는 패턴이 이미 한계에 이르렀고 투자의 한계와 감소 효과가 점차 나타나고 있다.

옌타이경제개발구 관리위원회 옌칭화(閆慶華) 부주임은 제2차 국가급 경제개발구에는 제2산업의 비중이 지나치게 컸고, 연구개발과 판매 등 고부가가치의 영역이 비교적 낮은 문제가 있었으며, 성장 뒷심이 부족하고 구조 전환이 어려웠다고 분석했다.

전 닝보경제기술개발구의 부주임이며 순시원(巡視員)인 왕이밍(王一鳴)은 앞으로 개발구의 산업 발전 패러다임이 ‘노점상이 판을 까는 형식’에서 ‘단계 오르기 형식’으로 바뀌어야 한다고 조언했다. “어떤 계단을 올라가느냐 하는 문제는 두 가지 기본 계단을 들 수 있다. 하나는 혁신이고 다른 하나는 산업 업그레이드이다.”

복수의 개발구 책임자들은 또 현재 국가급 경제개발구는 개방이 많고 개혁은 적으며 새로운 체제 단속에 직면하고 있다고 분석하였다.

장루이화의 관점에서 볼 때, 첫 개발구의 발전 10년은 개혁이 개방보다 더 많은 비중을 차지했다. 그는 개발구 개혁의 본질적인 특징은 ‘강거목장’(綱舉目張, 사물의 핵심을 파악하면 그 밖의 것은 저절로 해결되는 식)의 시스템 개혁 혁신이라고 할 수 있다고 지적했다. ‘강’(綱)이란 개발구를 시험구역으로 설정하는 준정부 체제를 만들고 상급 정부가 권한을 높여 행정을 축소하고 정부의 경제관리 기능을 주로 수행하며 외향형 경제구역을 만들고 발전시키는 것이다.

‘목’(目)이란 이런 체제 보장 하에서 경제발전을 위해 필요한 각종 구체적인 개혁을 실시하여 대외 개방 과정에서 부딪치는 여러 가지 문제를 해결할 수 있다는 것을 가리킨다. 주로 투자금융체제의 개혁, 토지유상 분양 및 양도의 개혁, 인허가제도 개혁, 정부의 원스톱 서비스, 시장경제 조건하에서의 정부 법치와 사회보장제도 개혁 등이 포함된다. 장루이화는 “관리체제가 없는 개혁 하에서 개발구는 어떤 구체적인 개혁도 실행하기 어렵다”고 말했다.

현재 개발구의 관리체제는 주로 세 가지가 있다. 첫째는 기업(합자기업)이 경제지구를 독자적으로 개발운영 관리하는 방법인데 상하이의 민항, 차오허징, 훙챠오 3개 구역이 포함된다. 두 번째로 현지 시위원회와 시청 파견 기구로서 ‘준정부’에 속하며 공산당 공회위원회, 정부관리위원회를 건립하고, 시청을 대표하여 권력을 행사한다. 관리위원회는 ‘대부제’를 많이 채택하고 높은 효율을 추구하며 주로 경제발전의 서비스를 위하여 내부적으로 기구를 설치하여 상급 정부기관과 일일이 대응하지 않는다.

또 하나는 구청에서 총괄하는 모델인데 개발관리위원회가 소재지의 구(정부)와 교차 통합하여 일괄적으로 운영하는 형식이다. 이런 모델은 발전의 현실적 필요에서 나온 것이지만 일부 문제점도 있다. 행정 허가의 경우, 적지 않은 국가급 경제구역과 행정구역이 합쳐져 관리층이 증가되어 일부 투자 항목은 승인에서부터 생산에 투입되기까지 짧게는 18개월, 길게는 2, 3년이 걸리기 때문에 기업이 기다릴 수 없는 경우가 발생한다.

복수의 개발구 관리자들은 개발구 내 제도화 거래 원가가 상승하고 있다고 생각한다. 상무부 연구원 외국투자연구소 하오훙메이(郝紅梅) 부주임은 <중국신문주간>과의 인터뷰에서 최근 몇 년 동안 국가가 세무, 상공, 토지, 기술감독 등에 대해 수직으로 관리하고 성 1급의 지방 수평적 관리와 중앙 부서위원회의 상하 관리를 시행하고 있다고 밝혔다. 수직 관리 후 개발구에서 할 수 있는 많은 일들을 상급 부서에서 승인하고 세부사항을 증가시켜 절차와 수속이 늘어났으며 효율성이 저하되었다.

그는 또 많은 관리위원회가 이론적으로 시급(市級)경제의 관리 권한을 갖게 되지만 실제 운영 과정에서 개발구는 산업계획, 토지수용, 공상등록, 인재유치 분야에서 여전히 관련 기관의 규제를 받는다고 말했다. 하오홍메이는 개발구의 체제우위가 충분히 발휘될 수 있도록 보장하기 위해 국가가 최상층 단계에서 실질적인 개혁을 실행할 것이 필요하다고 건의했다.

현재 각 개발구는 적극적으로 구조 전환을 실행하고 있다. 톈진개발구는 현재 새로운 체제 개혁 작업을 진행하고 있다. 톈진개발구 공작위원회 서기이며 관리위원회 주임인 정워이밍은 <중국신문주간>과의 인터뷰에서 톈진개발구는 지역기능 개혁, 조직개혁, 간부인사제도 개혁, 임금제도 등 여러 단계의 개혁을 잇달아 추진했다고 소개했다. 그는 다음 단계로 톈진개발구는 자유무역 실험구역을 건설함으로써 ‘개발구+자유무역구’ ‘선진산업+핵심도시’ 등 새로운 발전이념을 모색해야 한다고 설명했다.

2017년 2월 6일 국무원은 ‘개발구 개혁 촉진과 혁신 발전에 관한 몇 가지 의견’을 발간하였다. ‘의견’은 개혁개방의 선도자 역할을 하는 개발구의 역할을 한층 더 효과적으로 수행하여 새로운 집약효과와 성장동력을 형성하고 경제구조의 최적화 조정과 발전방식의 변화를 이끌어 내야 한다고 지적했다.

정워이밍(鄭偉銘)은 “개발구의 발전은 중국 개혁개방 사업의 축소판이며 개혁개방, 시장경제 발전, 도시화와 산업화의 진전에서 실험자, 실천자, 추동자의 역할을 해 왔고 앞으로 중국의 발전에 있어서 계속 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다.

[저작권자ⓒ 중국신문주간 한국어판. 무단전재-재배포 금지]

헤드라인HEAD LINE

포토뉴스PHOTO NEWS

많이본 기사

- 경제

- 사회

- 도시