과학의 봄을 열다

- 마르크스는 과학기술이 생산력이라고 말했는데, 이것은 매우 정확하다. 지금 보니 이렇게 말하는 것만으로 부족할 것 같다. 사실 과학기술은 제1의 생산력이 아닐까 싶다.

- 오재헌 기자 newschina21@naver.com | 2019-03-01 13:52:06

[중국신문주간 한국어판 오재헌 기자]

|

| ▲ © 1978년 3월 18일부터 31일까지 베이징에서 열린 전국과학대회는 과학의 봄을 맞이하여 과학기술 체제 개혁의 서막을 열었다. 사진/ 응답자 제공 |

학부(学部) 위원에 또 누가 있는가?

1979년 1월, 국무원은 중국과학원의 학부 활동 회복에 관한 문서에 동의하였다. 1월 23일 ‘수도과학기술계 봄철다과회’ 직후 첸싼창(钱三强) 중국과학원 부원장은 학부위원회 부활 작업에 착수했다. 그런데 누구에게 초대장을 보내야 할까? 그 당시 당장 명단이 급히 필요했다.

‘학부’라는 시대성이 충만된 명사는 1955년에 탄생했는데 중국이 소련에서 배워온 성과물이다. 이 부서는 중국과학원 전체의 학술과 과학연구 업무를 담당하고 있으며 그 의총은 중국과학원의 최고 의사결정기구였고 조직학부위원들이 원장을 직접 추천하였다. 1994년, ‘학부위원’이 정식으로 개명되어 오늘날 널리 알려진 ‘원사’가 되었다.

‘문화대혁명’ 기간에 중국과학원 학부는 ‘자산계급 과학기술 노선의 산물’로 간주되어 폐지되었다. 첸싼창은 건국 초기 중국과학원 학부 구성에 참여했으며 최초의 학부 위원 233명 중 한 명이다.

그러나 젊은 시절 프랑스 퀴리 실험실로 유학을 갔다가 귀국 후 중국 원자력 사업을 개척한 그는 ‘문화대혁명’ 기간에 ‘반동 학술 권위’로 몰려 외양간에 있었으며 수년간 산시(陕西)성 허양(合阳) ‘5.7간부학교’에서 지냈다. 그 몇 년 동안 첸싼창보다 처지가 더 위험한 과학자가 수두룩하였다. 이때 그는 시련을 겪었다. 그런데 또 누가 학부 회복과 관련된 일을 감당할 수 있을까.

첸싼창은 한 사람을 생각해냈다. 그는 1978년 3월 전국과학대회의 좌석도를 뒤져서 책상 위에 평평하게 깔았고 회의에 참석한 모든 대표들의 이름을 하나하나 눈으로 살펴봤다. 기억을 바탕으로 그는 학부위원들의 이름에 연필로 동그라미를 치고 수시로 비서인 거넝쵄(葛能全)과 함께 확인하였다.

“전국 5,586명 과학대표 중 당시 222명을 찾아봤는데 나중에 알고 보니 일부는 (학부위원) 아니라는 것을 알게 되었다.” 거넝쵄은 <중국신문주간>과의 인터뷰에서 이렇게 회상했다. 중국과학원 원사 기록에는 대회에 출석한 학부위원 중 117명만이 남아 있다고 기록되었다.

“그때 건재하고 활동할 수 있었던 학부위원들이 모두 과학 대회에 참가했기 때문에 이 명단이 가장 완전했다.” 올해 80세인 거넝쵄은 전국과학대회에 참가했던 장면들을 아직도 기억하고 있다. 당시 그는 인민대회당의 만 명 관중석 앞에 서게 되었는데 이 회의가 중국 역사에 깊은 영향을 끼치게 된 ‘과학의 봄’이 될 것이라는 것은 상상하지도 못했다.

|

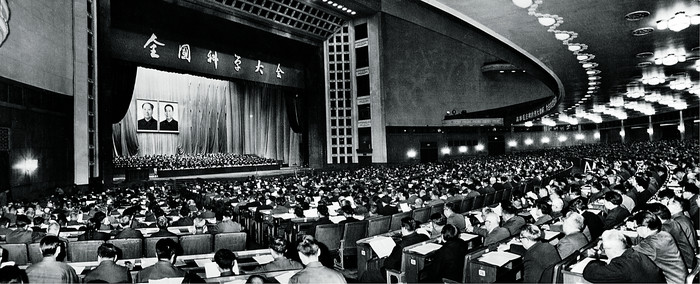

| ▲ © 1977년 8월 4일 아침, 덩샤오핑은 인민대회당에서 과학교육 업무 좌담회를 열었다. 사진/ 신화(新华) |

과학원 재건

1976년 10월 7일 밤, 상하이에서 회의를 연 팡이(方毅)는 영어로 걸려온 딸의 전화를 받았는데 “어머니가 편찮으니까 얼른 베이징으로 돌아오라”는 내용이었다.

당시 대외경제연락부장으로 상하이 회의에 참석한 그는 베이징에서 이미 천지개벽의 사건이 일어난 것을 모르고 있었다. ‘4인방’이 전날 체포되어 격리되었는데 그 소식이 아직 발표되지 않았다. 상하이는 아직도 4인방의 통제 하에 있었다.

팡이가 빠르고 안전하게 베이징으로 돌아갈 수 있도록 하기 위해 이런 방식을 채택할 수밖에 없었다. 9일 저녁 베이징에 돌아온 그는 예정보다 이틀 일찍 돌아왔으며 당직실 비서를 만나 “중앙지도부 지도자들이 참 주도면밀 하게 생각했다”고 말했다.

베이징에 돌아온 직후 팡이는 16년간 근무하던 대외경제부를 떠나 ‘문화대혁명’의 또 다른 피해지역인 중국과학원으로 오게 되었다. 당시 화궈펑(華國锋) 중국 공산당 중앙 주석은 팡이를 ‘과학자’라고 불렀는데 그는 팡이가 많은 과학 지식을 알고 있고 화학원소 주기를 외울 수 있다는 것을 알고 있었기 때문이다.

1977년 1월 12일, 그는 조수와 비서 한 명씩을 데리고 출근하였다. 새 신분은 중국과학원 당 핵심 영도소조 제1부팀장, 중국과학원 부원장이었으며 궈뭐뤄(郭沫若) 원장이 직접 일을 지시했다. 이때 팡이가 직면한 것은 ‘문화대혁명’으로 인해 심하게 파괴되어 난장판이 된 현실이었다.

1949년 11월 1일에 설립된 중국과학원은 그 시스템이 최고조로 발전했을 때인 1958~1959년에 300여 개의 연구실이 있었고 성마다 과학원이 있었다. 1965년까지 중국과학원은 105개의 과학연구기관과 6만여 명의 직원들이 있었는데 그 중 기술자는 2만1,937명이었다.

10년 동란을 거치면서 이 기관들은 해체되거나 지방으로 몰리거나 혹은 바로 철수되었다. 1973년에 과학 연구기관은 이미 반 토막이 나 53곳만 남았다. 수많은 과학기술 인재들이 ‘처우라오쥬(臭老九, 지식인들을 낮춰 부르는 용어)’로 간주되거나 외양간으로 쫓겨나거나 강제노동을 하게 되거나 박해를 받아 죽었다. 베이징지역 각 연구소의 고급 연구자 170명 중 130명은 자산계급 반동 학술의 권위자로 분류됐고 지도 간부와 과학자가 박해를 당해 사망한 수는 229명에 달했다.

중국 인공위성 사업의 창도자이자 기초를 다진 사람 중 한 명인 ‘쌍탄일성’(원자폭탄, 수소폭탄과 인공위성)의 창시자 웬쉰(元勋), 지구물리학자 자오지우장(赵九章)은 국민당의 원로인 다이지타오(戴季陶)의 조카로서 문화대혁명 기간에 공격을 받았고 나중에 홍위병들의 박해를 받아 1968년에 자살을 하게 되었다. 이 기간에 중국과학원에서 자살을 한 1급 연구원만 20명이었다.

문화대혁명 중에 받은 처벌 중 그나마 처벌이 덜한 경우는 강제노동이다. 올해 91세인 허줘시우(何祚庥) 중국과학원 원사는 <중국신문주간>과의 인터뷰에서 “중국과학원 고능물리연구소 간부학교가 베이징 다싱(大兴)현에 위치해 있었는데 그 해에 (제1대) 장원위(张文裕) 소장이 거의 60세에 달했고 나이가 많이 들었음에도 불구하고 닭을 키우는 일을 하고 있었다”고 소개했다.

그는 본인은 그나마 좀 젊은 편이었고 거기에서 수박을 심었고 더 젊은 사람들은 벼농사를 했다고 했다. “이런 상황에서, 과학연구 업무 자체는 거의 마비상태였으며 그 수준도 이미 서방 선진국들에 비해 한참 뒤떨어졌고 대략 반세기 정도 뒤처져 있었다”고 회상했다.

1975년 과학계에도 잠깐 ‘봄’이 찾아왔다. 당시 과학기술을 총괄하고 있었던 화궈펑(华国锋) 부총리는 덩샤오핑의 부탁으로 후야오방(胡耀邦), 리창(李昌) 등을 중국과학원에 보내 재정비에 나서게 했고 소장직을 회복해주었으며 과학기술인들에게 집과 식량배급표, 아내(두 곳에서 분가하는 경우)와 아이들(어린이 집)의 문제를 해결해주었고 난로(가스통) 등도 제공해 주었다.

이 조치는 ‘5자등과(五子登科, 옛날 아들 다섯이 문과나 무과에 합격함)’라 불렸으며 이 시기는 ‘백일유신’이라 불렸다. 하지만 이 ‘봄바람’은 겨우 120일 지속되었으며 ‘비등반우(批邓反右, 덩샤오핑을 비판하고 우파를 반대하는 운동)’의 물결 속에서 사라졌다. 그래서 팡이가 중국과학원에 왔을 때 모두들 관망하는 눈치였다.

팡이는 이에 대해 사전 준비를 했다. 그는 중국과학원에 온 지 두 달 만에, ‘4인방’의 범행을 규탄하는 일련의 회의를 열었고 그룹 내 일부 핵심 간부들의 잘못에 대해 사상투쟁을 벌였다. 동시에 과학 연구 업무를 회복하여 연이어 원내에서 농업 연구와 철광 연구, 지진 연구, 강광 레이저 기술 등의 업무 회의를 열었다.

1977년 5월 12일, 팡이는 중국과학원 회의에서 비서로부터 쪽지 한 장을 전달받고 회의를 멈췄다. 쪽지에는 덩샤오핑 동지가 팡이와 리창을 옥천산으로 불러 과학과 교육에 대해 이야기하고 싶다는 내용이 있었다. 당시 덩샤오핑은 아직 정식으로 복귀하지 않았다. 오전 10시, 두 사람은 덩샤오핑의 숙소에 도착했다.

이번 담화의 내용은 한마디로 ‘지식 존중, 인재 존중’이었다. 덩샤오핑은 우리가 현대화를 실현하려면 과학기술이 향상되어야 한다고 말했다. 공업에서는 교통에너지가 선행되어야 하고, 나라 전체가 세계 선진 수준을 따라잡아야 하며 그 과정에 과학기술이 선도작용을 해야 한다. 덩샤오핑은 과학연구는 노동이고 과학기술 인재들은 정신적인 노동자라고 말했다.

5월 30일, 팡이와 당시 과학원 당조직부 부 비서를 지낸 우헝(武衡)은 중앙정치국과 국무원에 과학원 사업을 보고하였고 화궈펑이 전체 회의를 진행하였다. 회의에서는 과학기술을 20, 30년 안에 발전시키고 사상을 통일하고 인식을 통일하기 위해 적극적인 전국과학대회를 열어 전국을 뒤흔들어야 한다는 제안이 나왔다. 과학대회의 규모는 좀 커도 되니 인민들에게 기여를 한 과학자에게 표창을 주고 칭찬을 해야 한다는 제안도 있었다.

이 대회는 중앙에서 주최하고 공업, 농업, 상업, 국방, 대외 무역 등 다방면의 과학연구 부문이 포함되었다. 통지문을 내려 대회에서 논의할 문제들을 분명히 하고 20세기의 요구를 글로 써내고 여론을 대대적으로 조성해 사람들이 통지문을 보고 가만히 앉아 있을 수 없게 해야 하였다.

당시 국가과학위원회는 이미 중국과학원과 합병되어 있었는데 그 해 9월에야 비로소 다시 독립하였다. 따라서 이번 대회는 중국과학원과 국방과학위원회가 주관했다. 공식적인 역사기록 중 “전국적인 과학대회를 개최하겠다”고 언급한 것은 이번이 처음이다.

덩샤오핑의 지시와 이번 회의의 정신에 따라 6월 20일부터 7월 7일까지 과학원 업무회의를 소집하여 사상적으로 ‘4인방을 비판하는 운동을 깊고도 철저하게 전개’하여 업무적으로 ‘과학기술 연구를 업그레이드’해야 하며 실질적인 행동으로 전국과학대회를 맞이해야 했다.

회의에서는 ‘1978~1985년 중국과학원 발전기획개요(초안)’에 대해 토론하였는데 그 초안에는 분자생물학, 재료과학, 반도체, 컴퓨터 기술, 과학 원격 기술, 레이저 기술 등 5개 중점 과학 연구 프로젝트가 제시되었다.

과학원으로 놓고 볼 때 이번 회의에 가장 중요하고 실질적으로 큰 영향을 미친 것은 과학연구 질서를 회복하기 위한 10가지 조치를 실시하기로 한 것이다. 과학원의 일상 업무를 회복하는 것 외에 가장 중요한 임무는 역시 전국과학대회를 준비하는 것이었다.

1977년 6월 6일, 화궈펑은 16명으로 구성된 전국과학대회 준비 작업 지도반을 설립하기로 비준하였으며 팡이를 위원장으로 임명하였다. 이듬해에 과학대회가 열렸고 매달 수 차례 회의가 있었는데 그 중 가장 유명한 것은 1977년 8월 4일부터 8일까지의 과학교육 업무 좌담회이다. 이때 덩샤오핑이 마지막 발표를 했기 때문에 또 ‘88좌담회’라고도 부른다.

수능 원상회복부터 천징룬 현상에 이르기까지

1977년 10월 말 어느 날, 19살의 난징 젊은이인 우이산(武夷山)은 여느 때와 마찬가지로 날이 밝자마자 바로 일어나 농사일을 하기 전 두 시간 동안 책을 읽었다. ‘링거펑(灵歌风)’, ‘프랑스 내전’은 모두 반복적으로 읽어 너덜너덜하게 되었다. 한 달 전의 ‘참고소식’도 주머니에 넣고 수시로 꺼내 보았다. 고등학교를 졸업한 후 시골에 내려간 우이산은 자신이 마지막 지식청년이 될 것이라는 것을 알지 못했다. 운명은 바로 이날 바뀌었다.

마을방송은 인민일보 21일자에 실린 ‘고교생 모집 중대 개혁’과 관련된 기사를 방송했는데 올해 모집대상은 노동자, 농민, 농촌에 내려갔거나 농촌으로 돌아온 지식청년을 선발하며 덕, 지, 체를 두루 갖춘 인재를 뽑는 것이 원칙이라는 내용이었다. “당시 운명이 바뀔 수 있는 사람들은 산이나 농촌으로 간 지식청년만이 아니라 전국의 지식인이었다. 이러한 변화는 모두 두 달 전의 ‘88간담회’에서 결정된 내용이었다.”

그 좌담회에서 문화대혁명 이후 처음으로 과학 및 교육자 33명이 참석한 가운데 전국 과학기술인과 과학 및 교육 부문 관계자들이 대토론을 가졌다. 오전 8시 50분. 정치 무대에 막 돌아온 덩샤오핑은 흰 셔츠에 국방색 바지, 검은 헝겊 신발을 신고 딸 덩난(鄧南)과 함께 인민대회당에 들어왔다.

그 해에 덩샤오핑은 이미 73세가 되었다. 20세기가 끝날 때까지 23년이 남았다. 2000년에 ‘4개의 현대화 실현, 역전 임무를 실현’하기 위해서는 어디서부터 시작해야 할까. 덩샤오핑은 과학연구와 교육에서부터 착수하지 않으면 현대화를 실현한다는 것은 빈말에 불과하다고 했다.

중앙에서 분업할 때 그는 과학교육 업무를 맡겠다고 자진하여 나섰다. 회의 시작 당시 일부 사람들은 말실수를 하게 되면 앞으로 발목이 잡힐 수도 있다고 생각했지만 덩샤오핑은 “회의 중 발언은 길게 할 수도 있고 짧게 할 수도 있으며 끼어들어도 되고 어떤 말이든 다 할 수 있다”고 강조했다.

‘지식 존중, 인재 존중’은 회의석상에서 덩샤오핑이 반복적으로 표현한 관점이다. 8월 5일, 당시 베이징대학 물리학과 부주임이었던 선커치(沈克琦)는 대학교 교육개혁과 관련해 발언하였다. 덩난이 선커치의 신분을 소개하자 덩샤오핑은 “덩난이 당신의 제자였군요”라고 말했다. 베이징대학 물리학과를 졸업한 덩난은 이후 국가과학위원회 등에서 오랫동안 근무하였다.

그 자리에서 덩샤오핑은 “황쿤(黄昆) 선생은 지금 어떤가”라고 물었다. 덩샤오핑은 황쿤이 창핑(昌平)에 있는 베이징대 전자기기공장에서 강의하면서 지내는 것을 알고는 “그가 나를 비판했는데 내가 그를 해쳤다. 나는 지금도 그가 반도체소장을 해야 한다고 생각하고 동시에 베이징대학교에서 교수를 겸하여 수업을 해야 한다고 본다. 이 일은 아직 중앙의 동의를 거쳐야 하고 국무원의 비준이 필요하지만 나는 그런 의견을 유지하고 있다”라고 말했다.

이번 좌담회의 또 다른 성과는 지식인들의 억울함을 평정해주는 것 외에, 대학 입시를 재개하기로 한 것이다. 당시 공농병 대학생에 대한 ‘자진 지원, 대중적인 추천, 영도들의 추천, 학교 재승인’ 등 모집방법이 있었는데 덩샤오핑은 즉석에서 “올해부터 고쳐 달라”고 변화를 요구했다.

1977년 겨울, 우이산은 전국 570여만 명의 수험생들과 함께 수능시험을 치렀고 이듬해 초 난징공대(현 동남대학) 전자공학과 입학통지서를 받았다. 많은 지식청년들이 오랫동안 노동을 했고 우이산처럼 책을 놓지 않은 경우가 많지 않았다. 1977년의 이 수능에는 결국 27만3,000명이 합격했으며 합격률이 21대 1에 달했다.

“‘88 좌담회’는 사상적으로 큰 변화를 가져온 회의였다. 이는 중국이 계급투쟁에 의존해서는 안 되며 반드시 ‘네 가지 현대화’를 실현해야 하고 국가는 과학기술을 업그레이드하고 교육을 통해 인재를 양성해야 한다는 생각을 할 수 있도록 변화시켰다.” 우밍이(吴明瑜) 중국과학원 전임 정책연구실 주임은 회고록 ‘과학기술정책연구 30년’에서 “‘발란반정(拨乱反正, 어지러운 세상을 바로잡아 정상으로 되돌리는 것)’이라는 말은 과학연구에서 시작되었으며 나중에 점차 사회주의 초급 단계를 실현해야 한다는 슬로건이 나왔다. 이를 통해 건국 10여년 동안 진행해 왔던 계급투쟁이 틀렸다는 것을 깨닫게 되었다”고 요약했다.

1978년 1월, 작가 쉬츠(徐迟)의 보고 문학 ‘골드바흐의 추측’이 ‘인민문학’지 제1호에 발표되었다. 이후 ‘인민일보’와 ‘광명일보’는 이례적으로 3면의 지면으로 이 문장을 실었다. 신문과 방송 전파와 함께 글의 주인공인 천징룬(욕설과 혼란 속에 책 속에 숨은 수학의 최고봉에 오른 사람, 체구가 마른 학자)은 하루아침에 중국 대륙에 널리 알려진 과학스타가 됐다. 저우밍(周明) ‘인민문학’ 편집은 언론 인터뷰에서 천징룬은 신 중국 성립 이후 처음으로 주인공과 영웅으로 묘사된 지식인이었다고 밝힌 바 있다.

대학입학 통지서를 받은 우이산은 쉬츠의 글을 읽고 “혁명을 위해 기술 연구에 집중해야 한다”는 것을 알게 되었다. 천징룬에 대한 서술은 ‘문화대혁명’ 과정에서 “지식은 많을수록 반동”이라고 선전했던 관념과는 반대되는 것이다.

“천징룬이 해왔던 일은 지금까지 골드바흐 추측 연구에 대한 최고의 성과로 세계적으로 공인된 것이 확실하다. 그러나 ‘문화대혁명’ 기간 동안 백전전형(白专典型, 문화대혁명과 관련된 용어로 업무에만 집중하고 정치학습에는 별로 관심이 없던 사람)으로 평가 받았던 그가 ‘문화대혁명’이 끝난 후에는 ‘무산계급 세계관을 갖고 있고 전문지식과 기술을 지닌 사람’으로 평가되고 있다.

이것이 바로 정책적 돌파구가 되어 그를 정치적으로 홍보하는데 큰 의의가 있었다.” 당시 중국과학원 비서처장이었던 밍팅화(明廷华)는 <중국신문주간>과의 인터뷰에서 이렇게 말했다.

천징룬에 대한 대대적인 보도는 곧 열릴 전국과학대회 홍보 계획의 일부이다. 1977년 8월 29일, 대회 준비업무실은 ‘전국과학대회 맞이에 관한 홍보요령’을 발표하였다. 이 문건의 지도 하에 문화부는 관련 기관에 더 나은 과학기술을 요구하는 영화, 연극, 음악, 무용, 미술 작품을 제작할 것을 요구하였고 과학연구를 대대적으로 진행하기 위하여 전국과학대회를 개최하였다.

과학대회 전 대표적인 인물 홍보는 대부분이 수학 분야에 집중되었다. 당시 중국과학원 수학연구소의 천징룬, 양러(杨乐), 장광허우(张广厚)는 전국을 풍미한 ‘우상그룹’이었다. 그 중 천징룬은 연구원으로 파격 승진했다. 이외에 중국과학원 수학연구소에는 청년 수학자 양러, 장광허우가 연구 인턴에서 부연구원으로 파격 승진했다.

중국과학원 인문대학의 왕양중(王扬宗) 과학기술사 주임은 당시 중국은 이론물리 수준이 떨어져 있었고 실험연구를 할 경비도 없어 화학, 천문 관측 등 실험이 필요한 학과 발전이 미흡했다”고 설명했다. 또 생물 분야는 소련 리센코 이론의 영향으로 크게 퇴보까지 했다.

하지만 수학연구에 필요한 조건은 상대적으로 간단했으며 연필과 종이 몇 장만 있으면 충분했다. 이 때문에 문화대혁명 기간에도 대외 여건에 대한 의존이 낮은 수학만 연구가 중단되지 않았으며 일부 학자들에 의해 일정한 정도로 발전하기까지 했다.

왕양중은 “그때 각 성마다 모두 대표적인 얼굴을 내세웠고 어떤 사람은 명성을 날렸고 어떤 사람들은 막 알려지기 시작했다. 대표적인 얼굴을 내세우는 자체가 지식인 정책에 대한 혁신이었다”고 말했다. 이런 과학의 대표적인 얼굴을 보여주는 열풍 속에서 각 지역마다 자습으로 꾸준히 공부를 이어왔고 파격적으로 대학에 입학을 하게 된 사례가 있었다. 시골에 내려가 있는 동안 수학을 열심히 하다 세계적인 곡면(曲面) 수학자가 된 사오강(肖刚)도 그 중 한 명이다.

과학의 대표적인 얼굴을 찾고 창조하는 동시에 중앙에서 지방에 이르기까지 과학대회 개최를 위한 동원 회의가 적극적으로 전개되었다. 1977년 9월 21일, 중국과학원은 수도체육관에서 만인 대회를 열어 ‘전국과학대회 개최에 관한 통지’를 전달했다. 많은 성시와 부처에서 모두 제1서기가 직접 나서서 주최를 하였으며 1만, 수만 명, 심지어는 1, 2백만 명이 참석한 대회가 열리기도 했다.

1977년 8월 29일자 인민일보 제1면에는 ‘중학생은 기초과학 지식을 잘 배워야 한다’는 제목의 기사가 실렸다. 제2면에는 화학, 수학, 물리 분야의 전문가들의 글이 실렸다. 중국과학원 원사인 탕아오칭(唐敖庆)은 ‘청소년 화학애호가들에게 드리는 글'을 발표했고 양러와 장광후이는 ‘수학을 어떻게 잘 배울 수 있을까’를 발표했다. 중국과학원 원사이며 이론물리연구소장인 허붜린(郝柏林)은 ‘중학생들은 혁명을 위해 물리학을 잘 배워야 한다’는 글을 발표했다.

이 모든 변화는 거대한 사회적 전환이 일어나고 있음을 나타냈다.

왕양중은 그 동안의 역사를 회고하며 “과학대회를 준비하던 10개월 동안 지식인들을 경시하던 사회 분위기가 완전히 바뀌었다”고 말했다. 전국에서 각 성시에 이르기까지 많은 선진 과학기술자들과 대량의 과학기술 성과에 대한 표창이 있었다.

전국적인 규모에서 862개의 선진 집단, 1,192명의 선진 과학기술인, 7,600여 건의 우수한 과학 성과가 있었고 각 성시, 지방에서도 여러 연구자들과 연구성과에 대한 표창이 이루어졌다. 그때부터 “수학과 물리를 잘 배우면 세상을 다 돌아다녀도 두렵지 않다”는 말이 유행어가 되었다.

|

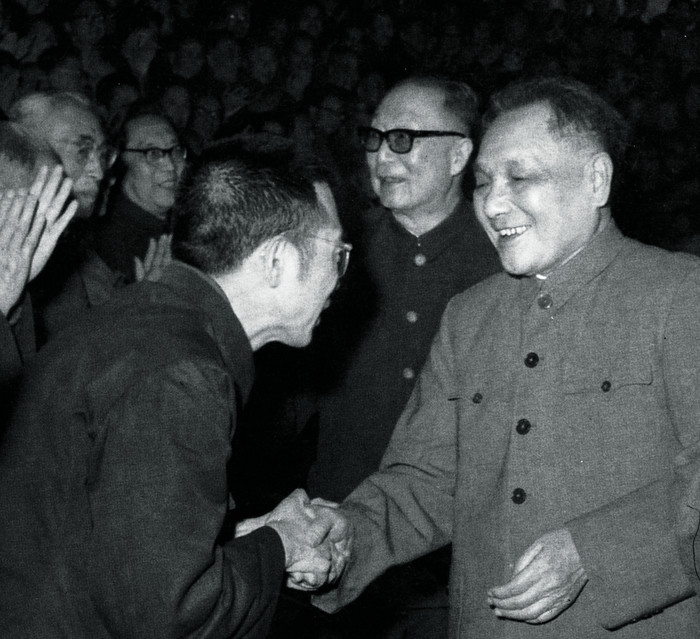

| ▲ © 1978년 3월, 전국과학대회 기간에 덩샤오핑은 수학자 천징룬(陈景润) 등 참가 대표들을 접견하였다. 사진/ 신화 |

과학을 품은 봄

“이는 혁명의 봄, 인민들의 봄, 과학의 봄이다. 두 팔을 벌리고 이 봄을 뜨겁게 안아보자.” 중앙인민방송 아나운서 훙윈(虹云)은 분명하고 격정적인 낭독을 보여주었다. 아나운서의 낭독은 우레와 같은 박수 갈채에 파묻힐 정도였다. 이는 1978년 3월 31일 인민대회당에서 펼쳐진 한 장면이다.

훙윈이 낭독한 것은 1978년 전국과학대회의 폐막식 연설인 ‘과학의 봄’이었으며 후핑(胡平)이 원고를 작성했고 궈뭐뤄의 명의로 발표되었다.

당시 86세의 궈뭐뤄는 여전히 중국과학원장을 맡고 있었으나, 건강상의 이유로 줄곧 베이징대 병원 병상에 누워 있었다. 대회가 열리기 전날 궈뭐뤄는 부인과 의사와 오전 내내 협상을 하고서야 비로소 귀중한 반 시간의 회의 참가 시간을 얻었다. 이 때문에 지병에 걸린 궈뭐뤄는 13일 대회 개막식에 잠깐 모습을 드러냈을 뿐 마지막 날 폐막식에는 참석하지 못했다.

거넝쵄은 궈뭐뤄의 마지막 모습을 기억했다 그는 3월 18일 개막식에서 주석단 정중앙에 앉아 있던 화궈펑이 휴식 시간에 조용히 일어나 본부석 쪽으로 다가가 궈뭐뤄 옆에 앉아 몇 마디 나누었던 것을 기억하고 있다. 회의 후 비로소 그는 화궈펑이 궈뭐뤄의 건강이 걱정되어 관심을 보였으며 견딜 수 있는지 물었고, 먼저 집에 가서 쉬는 게 어떤지 등 물었다는 것을 알게 되었다.

‘과학의 봄’ 강연 원고는 궈뭐뤄의 개인적인 풍격을 그대로 지니고 있었다. 대회가 폐막된 저녁, 궈뭐뤄는 바로 시작한 지 3개월밖에 안 된 텔레비전 프로그램인 ‘뉴스연합방송’에 나왔으며 그의 모습은 전파를 통해 중국 전역에 널리 퍼졌다. 궈뭐뤄는 그 대회가 끝난 지 두 달 12일 만에 세상을 떠났다. 그가 생전에 마지막으로 한 서면 연설은 새로운 시대의 서곡이 되어 울려 퍼졌다.

그 당시 중학생들이 반복해서 암송한 이 강연은 실제로는 임시로 추가된 내용이었다. 전국과학대회 준비 기간에 실무 지도팀에서는 문건 초안 작성팀 3명이서 각각 덩샤오핑과 화궈펑, 팡이의 연설문 작성을 맡기로 결정하였고, 세 편 모두 ‘과학과 교육으로 나라를 발전시키자’를 기조로 했다.

그러나 화궈펑은 계속 답장이 없다가 대회가 열리기 전에야 이미 다른 사람에게 강연 원고를 작성하도록 요청했으며 ‘계급투쟁을 원칙으로 한다’는 내용을 부각시켰다고 소식을 전해왔다. 문건 초안 작성팀은 불안했다. 다들 “대회의 사기를 고조시키고 사람의 마음을 고무시키고 사기를 북돋우는 대회로 만들어야 한다는 생각에 궈뭐뤄를 요청하기로 했나 보다”고 생각했다. ‘과학의 봄’의 초안을 작성한 후핑(胡平)은 이렇게 회고했다.

당시 폐회식까지는 이미 며칠이 남지 않았는데 처음에는 쉬츠(徐迟)가 급취장(急就章)을 쓰기로 결정했다. 그러나 모두가 쉬츠가 보내온 원고를 보고는 ‘너무 낭만적’이어서 채택할 수 없었다. 3월 27일, 폐막식까지 나흘 남았다. 문서 작성팀은 여러 차례 회의를 거친 끝에 결국 중국 선전부에서 차출한 젊은 간부인 후핑에게 맡기기로 결정했다.

후핑은 어쩔 수 없이 승낙하였다. 저녁 무렵에 그는 징시(京西)호텔에서 버스를 타고 집으로 돌아왔다. 문뜩 고개를 들고 보니 차창 밖의 버드나무에 새싹이 돋아난 것이 보였다. 후핑은 “봄이 오는 것 같았다”고 회고했다.

1976년 ‘4인방’이 무너지고 1년 동안이 지나 1978년에야 변화가 이루어졌는데 이는 자연계의 봄뿐만이 아니었다. 집에 돌아온 후 후핑은 온 밤 자지 않고 원고를 작성해 이튿날 바로 제출하고 수정을 거친 후에 궈뭐뤄에게 넘겨 최종 심사를 받았다. 원고를 전달한 동료가 돌아와 궈뭐뤄가 아주 만족해 하면서 일부만 수정한 뒤 떨리는 손으로 이름을 서명했고 최종적으로 인정했다고 피드백을 전했다.

이번 과학대회에서 또 역사책에 실릴 만한 내용은 개막식에서 했던 덩샤오핑의 연설이었다. 당시 첸싼창의 비서였던 거넝쵄은 덩샤오핑이 ‘과학기술은 생산력이다’, ‘지식인들은 노동자계급에 속한다’, ‘기꺼이 당신들의 후방 부장이 되겠다’고 말했을 때 박수가 끊이지 않았다고 회상했다.

3년 전 덩샤오핑이 두 번째로 정계에 복귀했을 때 당 중앙에서 후야오방(胡耀邦)을 중국과학원에 파견하여 업무를 주관하게 했다. 당시 집필한 ‘회보대강(汇报提纲)’에는 마오쩌둥의 어록을 인용하여 “과학기술은 생산력”이라는 글이 실렸는데 마오쩌둥은 그런 말을 한적이 있었던지 기억이 나지 않는다고 했고 이때 ‘4인방’이 기회를 틈타 ‘비등반우’ 난을 일으켰다. 그러니 덩샤오핑이 “과학기술은 생산력”이라고 다시 언급한 것에 대한 의의는 가히 짐작할 수 있다.

그로부터 10년 뒤인 1988년, 덩샤오핑은 후사크 체코슬로바키아 대통령을 만난 자리에서 “마르크스가 과학기술을 생산력이라고 한 것은 매우 정확하다. 하지만 지금으로서는 그 표현이 부족할 수도 있는데 아마도 제1의 생산력이라고 해야 할 것 같다”고 했다. 이후 ‘과학기술은 제1의 생산력’이라는 평가가 여러 자리에서 강조되면서 덩샤오핑의 ‘개혁개방’에 대한 명언 중 하나가 됐다.

허줘시우는 “이번 대회에 참석했던 지식인들에게 덩샤오핑은 특별한 의미로 다가왔다”고 말했다. 회의에서 70여 세의 난징 천문대장 장위저(张钰哲)는 덩샤오핑의 연설을 듣고 눈물을 흘렸다. 진산바오(金善宝) 중국농업과학원 원장은 “내가 올해 82세인데, 지금 활력이 넘치니 82세를 거꾸로 하여 28세로 알고 살겠다”며 감격스러워했다.

펑더페이(冯德培) 상하이 생리연구소 소장은 “과거에 있던 많은 쟁론이 해결되었다. 모두들 안심하고 일을 할 수 있을 것”이라고 말했다. 당시 중국과학원 소속 학부위원의 평균 연령은 이미 73세에 이르렀다.

전국과학대회 이후, 덩샤오핑 연설 정신의 지도 아래 중앙에서는 중국과학원의 학부 활동을 회복하는데 동의하였고 학부위원에 대한 추가선발에 착수했다. 1979년 5월 천싼창 중국과학원 부원장의 주도로 학부위원 증원 보고서가 작성되었으며 ‘학부위원 증원법’을 제정하여 국무원에 제출한 지 두 달 만에 비준을 받았다.

이렇게 되어 23년간 중단되었던 학부위원 증원이 1980년 11월에 회복되었고 자연과학 분야에서 283명을 새로 뽑았다. 그러나 이런저런 이유로 학부위원 증원은 10년간 멈췄다가 1991년에야 다시 210명의 학부위원을 새로 뽑았다.

1979년 팡이는 궈뭐뤄에 이어 중국과학원 2대 원장으로 부임하였다. 그는 리창(李昌) 부원장과 함께 자신들은 이 분야의 전문가가 아니라고 강조하면서 과학원을 진정한 과학자에게 돌려주어야 한다고 주장했다. “원장은 과학자들 중에 나와야 하며 종신제를 폐지해야 한다.” 팡의의 이 건의는 과학원 당조직의 토론과 중앙의 동의를 거쳐 중국과학원에서 집행되었다. 1981년 5월, 팡이의 추천으로 물리화학자인 루쟈시(卢嘉锡)가 중국과학원 3대 원장으로 추천되었다.

1977~1981년 4년 동안, ‘문화대혁명’의 중요 재난지였던 중국과학원에 큰 변화가 생겼다. 왕양중은 이는 주로 팡이와 리창 두 사람의 협력과 합작으로 이루어진 결과라고 했다. 1981년, 두 사람이 함께 협력하여 중국과학원은 개원 이래 최초의 정관인 ‘중국과학원 시행규칙’을 제정하여 반포하였다.

이 규정은 학부 위원 대회를 통해 의장단을 선출하고, 다시 주석단이 과학원장을 선출하도록 규정하고 있다. 왕양중은 이는 중국이 1949년 이후 가장 국제적인 과학연구 체제에 접근한 제도적인 문건이라고 말했다. 비록 이 정관은 1984년 이후 여러 가지 원인으로 인해 점차 폐지되었지만, 과학기술 전문가들이 과학원을 운영하는 원칙을 확정하였으며 중국과학원에서는 지금까지 지켜 오고 있다.

팡이와 리창은 높은 안목으로 멀리 바라보았고 겸허한 마음으로 과학원의 장기적인 발전을 위해 스스로 권력을 포기했다. 그들은 중국과학원 새로운 체제의 창립자들이다. 이 새로운 체제는 개혁개방 이후 40년 동안 중국과학원의 안정적 발전을 위한 기초를 다졌다.

왕양중은 “그들은 실질적인 업무에 힘쓰는 공산당원의 태도와 사심 없는 고상한 기풍을 충분히 구현하였다. 전문가에게 과학원을 맡겨야 한다는 원칙을 꾸준히 지켜온 것은 오늘날 정책 결정자들과 과학자들이 배울 점”이라고 말했다.

“‘과학의 봄’ 이후 중국의 과학은 개혁기에 들어갔으며 가장 큰 특징은 연구 성과를 생산력으로 전환하는데 힘썼다는 것이다.” 왕양중에 따르면 이는 1980년대에 들어 와서 중국이 전면적인 개혁개방을 시작한 역사 배경과 관련되며 국가 생활의 중심이 경제 건설로 이동되었음을 나타내는 대목이다.

|

| ▲ © 1978년 3월 전국과학대회 기간에 회의에 참석한 중국과학원 학부위원과 중국과학원 지도자들이 베이징 우의호텔 과학의회당 앞에서 사진을 찍었다. 사진/ 응답자 제공 |

1983년 중국 공산당 서기처는 “중국과학원의 방침은 응용연구를 대대적으로 강화하고 적극적이고 선택적으로 발전 작업에 참여하여 기초연구를 계속 중시하는 것”이라고 명시했다. 이에 적응하기 위해 중국과학원은 1987년 초 새로운 운영 방침을 제시하면서 “주요역량을 국민경제건설을 위한 서비스의 장에 쏟고 기초연구와 고도의 기술추적을 위해 힘을 보류한다”고 밝혔다.

경제 발전을 강조함에 따라 “수학, 물리, 화학을 잘 배워 세상을 정복하라”는 말이 더 이상 유행되지 않았다. 반면 “미사일 연구를 하는 사람은 계란을 파는 사람보다 못하다. 수술칼을 든 사람은 이발 가위를 든 사람보다 못하다”는 말은 바로 이 시기의 과학 연구자들을 비유한 말들이다.

왕양중의 연구에 따르면 당시 통화팽창으로 인해 국가의 과학연구 경비 투입이 정체되었고 과학연구의 발전이 비교적 어려운 상황에 직면하게 되었으며 과학자들의 수입이 상대적으로 줄어들어 일반적으로 ‘정신노동자가 육체노동자보다 수입이 적은 현상’이 나타났다.

1988년 베이징시 통계국 조사에 따르면, 30년 이상 근무한 지식인의 당시 수입은 같은 근무 연한의 육체노동자 수입보다 낮았다. 현재 해외에 남아 있는 유명한 중국 과학자들의 상당수는 모두 그때 해외로 나간 사람들이다.

개혁개방 초기에는 중국이 선진국에 완전히 뒤처져 경제를 발전시키는 것이 가장 중요했고, 과학기술, 특히 기초연구가 가장 주목 받는 분야가 될 수 없었는데 이는 당시의 객관적인 현실에 의해 결정되었다. 중국 경제가 발전함에 따라 과학기술은 빠르게 결정자들의 시야 중심으로 돌아왔다.

1978년 전국과학대회가 열린 이래 총 국가 재정 지출에서 차지하는 과학기술 지출액의 비율은 선 증가, 후 하락, 다시 상승하는 과정을 거친 것으로 나타났다. 과학기술 지출액은 1978년 이후 해마다 증가하다가 1983년에 첫 번째로 최대치를 나타냈으며 총 지출의 5.61%를 차지했다.

이후 이 비율은 점차 내려가다가 2000년에 이르러 가장 낮은 수치인 3.62%를 기록했으며 그 뒤 다시 상승하였다. 2011년 국가 재정의 과학기술 지출액은 4.49%인 4,902억6,000만 위안으로 집계됐다.

밍옌화(明廷华)는 40년 동안 중국 과학기술 수준의 서방과의 격차가 줄어든 것은 사실이며 구체적으로 응용분야의 변화가 비교적 크고 기초연구 방면의 진보가 상대적으로 적으며 해외에 비해 아직 갈 길이 멀다고 말했다.

덩샤오핑은 외빈들을 접견하면서 “문화대혁명의 파괴가 가장 심한 것이 무엇인가. 나는 과학기술 교육이라고 생각한다”고 말했다. 왜 그럴까? 그는 과학교육의 발전 주기가 길고 회복하는 데 시간이 오래 걸리며 회복이 중요하기 때문에 빨리 시작해야 한다고 설명했다.

밍옌화는 “그때는 어렸기 때문에 ‘과학기술은 제1의 생산력’이라는 말에 감명을 받고 나중에 이공계를 선택하게 되었다”고 말했다.

“문화대혁명 기간 동안 지식인들에 대한 국가의 정책이 좌편향 됐으나 2년 만에 지식인의 명예와 지위가 모두 회복됐다. 당시 국가지도자들의 사상이 매우 개방되었으며 책임감과 사명감이 강하지 않았다면 이 일을 할 수 없었을 것이다.”

왕양중은 “과학기술이 경제발전에 도움이 되는 것은 사실이지만, 이것이 결코 단번에 이루어지는 것은 아니다. 과학기술을 발전시키는 것은 모든 국가와 사회 발전에 있어서 더욱 중요한 작용을 한다는 것을 알아야 한다”고 말했다.

[본지기자/ 리밍즈(李明子)]

[저작권자ⓒ 중국신문주간 한국어판. 무단전재-재배포 금지]

헤드라인HEAD LINE

포토뉴스PHOTO NEWS

많이본 기사

- 경제

- 사회

- 도시