[중국신문주간 온라인팀] 사오싱(绍兴)시는 저장(浙江)성 중북부의 항저우(杭州)만 남쪽에 위치하며, 고대 전국시기 월(越)나라의 수도로서 오늘날로부터 2500여 년의 역사를 지닌다.

배산임수의 지형을 갖춘 사오싱시는 저둥윈허(浙东运河)를 젖줄로 삼고, 회계산(会稽山)을 기댈 곳으로 삼았다. 사오싱시의 독특한 산수는 걸출한 문인 지사들을 무수하게 양성하였고, 특히 중국 최고의 근현대문학가 루쉰(鲁迅) 선생의 고향이기도 하다.

사오싱 고성의 작은 음식점에서 후이샹더우(茴香豆)와 함께 라오황쥬(老黃酒)를 주문해 한가로운 시간을 즐긴다면 장둥(江东) 주민들의 생활을 체험할 수 있을 것이다.

사오싱의 대표 명승고적

1.루쉰(魯迅)의 고향

루쉰은 중국 근대의 가장 유명한 문학가 중 한사람이다. 그는 일찍이 저장성 사오싱시 도심의 루신중루(魯迅中路) 쪽에서 성장하고 생활하여 이 곳은 후에 장난(江南) 지역의 역사를 담은 거리가 되었다.

이 곳에서 여행객들은 루쉰의 필체를 감상할 수 있고, 루쉰이 당시 생활했던 생생한 모습을 경험할 수 있다. 루쉰의 본명은 주(周) 씨로서, 주 씨의 옛 주택, 백초원(百草园), 삼미서옥(三味书屋), 함형주점(咸亨酒店) 등을 볼 수 있으며, 작은 내가 그의 고향집 문 앞에서 천천히 흐르고 그 위에는 검은칠을 한 작은 배 몇 척이 띄워져 있는 시적인 풍경을 감상할 수 있다. 루쉰의 고향집은 일반인들에게 저장성 사오싱시의 ‘보배’라고 여겨지고 있다.

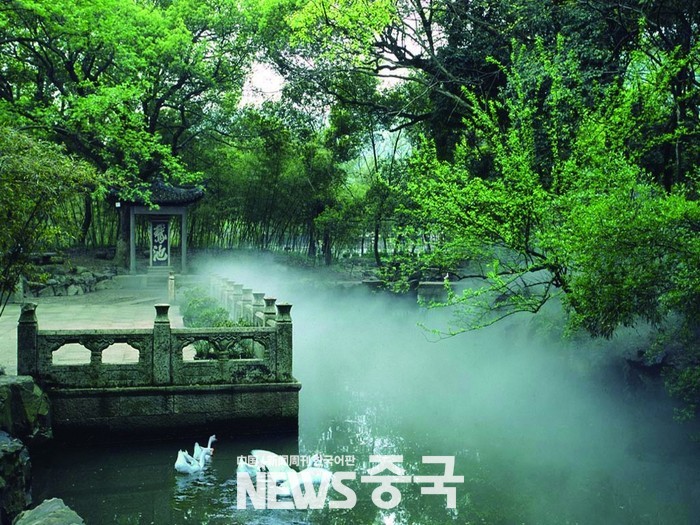

2.란팅(绍兴蘭亭)

|

란팅이 가지는 의미는 ‘일서(一序)’, ‘삼비(三碑)’, ‘십일경(十一景)’으로 함축할 수 있다. ‘일서’는 <난정서(蘭亭序)>를 뜻하고, ‘삼비’란 아지비(鵝池碑), 난정비(蘭亭碑), 어비(御碑)를 뜻하며, ‘십일경’이란 어지(鵝池), 소난정(小蘭亭), 곡수유상(曲水流觴), 류상정(流觴亭), 어비정(御碑亭), 임지십팔강(臨池十八缸), 왕우군사(王右軍祠), 서예박물관(書法博物館), 고역정(古驛亭), 지진(之鎮), 락지(樂池)를 뜻한다.

란팅 내에는 수풀과 대나무가 무성한 가운데 ‘란팅서예박물관(蘭亭書法博物館)’이 건립되어 있다. 이 곳은 면적이 10여 묘이며, 건축 스타일과 색채는 란팅의 건축물과 혼연일체될 정도로 어울린다. 박물관 내에는 고대와 현대의 우수한 서예 작품들이 전시되어 있고, 그 외에도 ‘서예교류실’이 마련되어 있어 서예 애호가들에게 즐거움을 선사한다.

3.커옌(柯岩)

|

한나라 때부터 오늘날까지 1800여 년의 역사를 지녔으며, 청나라에 와서 ‘커옌8경’이라는 이름이 붙어 월나라의 명승고적으로 자리하게 되었다.

커옌의 가장 경이로운 풍경을 이루는 곳은 윈구(雲骨)로서 ‘천하 제1석’이라고도 불리며, 수나라와 당나라 때부터 돌을 채집하여 현재의 모습을 이루게 된 것이다. 윈구의 높이는 30여 미터리고, 둘레는 4미터에 달한다. 윈구는 상부가 넓고 하부가 좁아 거꾸로 뒤집어 놓은 보탑과 같은 형상을 하고 있어 더욱 신비롭다.

커옌 부근에 위치한 젠후(鑑湖)와 루전(鲁镇) 관광지역도 둘러볼 만한 가치가 있다.

4.대우릉(大禹陵)

|

대우릉은 중국 고대에 물을 다스리던 영웅이자 개국 공신인 대우(大禹)의 장지이며, 사오싱시 남동쪽 교외의 구이지산 풍경구 내에 위치하는, 중국 남동부의 주요 명승고적이다.

대우릉은 우릉, 우사(禹祠), 우묘(禹廟)의 3대 건축물로 구성되어 있어 한 단계씩 위로 올라서면 ‘대우릉’ 비정(碑亭), 우사, 유묘를 차례로 볼 수 있으며, 산 정상까지 오른 후 사오싱시 전체의 모습을 내려다 볼 수 있다. 대우릉은 배산임수 구조로서 그 기세가 광대하고 풍경이 수려하다.

5.둥후(东湖)

|

고대에 진시황(秦始皇)은 동쪽 순례 시 구이지(會稽)까지 이르렀다고 하여 둥후가 유명하게 되었다. 둥후의 면적은 작지만 이 곳의 기이한 돌과 기이한 동굴이 이루어 내는 독특한 풍경은 흔히 볼 수 없는 ‘가장 기이한 호수’로 공인되고 있다. 둥후의 수려하고 온화한 아름다움을 담은 풍경과 풍부한 인문 경관은 단연 저장성 동부에서 가장 유명한 산수 관광지이다.

둥후에서 배를 타면 도공동(陶公洞)과 선도동(仙桃洞)을 가까이서 볼 수 있는데, 이 곳을 관광하지 않으면 둥후에 오지 않은 것과 다름이 없다. 도공동 입구는 아주 작은 배로만 들어갈 수 있으며, 동굴에 진입한 이후에는 하늘을 볼 수 있는 구멍이 뚫려 있어 ‘좌정관천’같은 느낌을 부여한다. 둥후 관광 외에 산 여행도 볼 만하며, 산 정상에는 다원과 다실이 마련되어 있어 등산 후 차를 마시며 먼 경치를 감상할 수 있다.

6.선위안(沈園)

|

정원 내의 정자에 서면 작은 다리 아래로 흐르는 물과 녹색의 수목이 무성하게 그늘을 드리운 모습을 감상할 수 있다. 선위안을 통과하여 걸을 때면 아름답고도 처량한 사랑 이야기가 들려 온다.

중국의 남송시대의 시인 육유(陆游)가 자신의 사랑하는 여인 당완(唐婉)과의 사랑을 부부의 연으로 맺고자 했으나 그의 어머니는 당완이 육유의 출세를 방해했다고 여기고 그녀를 탐탁하게 생각하지 않았기 때문에 둘은 이루어질 수 없었다. 육유는 선위안을 떠난 후 많은 곳을 돌며 방황했지만 여러 해가 지난 후 그들은 선위안에서 다시 만났고, 육유는 당시 지금까지 전해 내려오는 시 <채두봉 釵頭鳳>을 즉흥적으로 지었다고 한다.

사오싱의 특색 있는 먹거리

사오싱의 먹거리를 맛보는 일은 여행자들에게 있어 고도의 특색 있는 요리를 맛보는 중요한 경험 중 하나일 것이다. 전통적인 사오싱의 유명 요리는 먹을수록 감칠맛이 나기 때문에 점점 더 유행하게 되었다.

1.사오싱 황주(黃酒)

사오싱의 술 제조 역사는 춘추시대까지 거슬러 올라간다. 전통 방식의 독특한 기술을 사용하여 젠후(鑑湖)의 물을 원료로 담그기 때문에 음료, 약용, 조미 효과를 모두 갖추고 있으며 중국 황주 중에서도 최고로 꼽히고 있다. 사오싱 황주는 색깔이 투명하고 입 안에 향기가 그윽하게 감도는 명주로서 지인들에게 선물용으로 좋다.

2.사오싱 푸루(腐乳 삭힌 두부)

현지인들은 ‘메이더우푸(霉豆腐)’라고도 부른다. 반듯한 네모 모양으로 식감이 부드럽게 녹아들며 전통적인 양조 방식으로 제조한 소스를 뿌려 짭짤한 맛이 입에 착 붙는다. 영양도 풍부하여 비장과 위장을 보호하고 식욕을 돋군다.

3.사오싱 메이간라이(霉干菜 갓김치에 곰팡이가 피게 한 다음 말린 것)

사오싱 메이간라이는 건배추, 건청경채, 건갓 등 3종이 있다. 대부분 가정에서 직접 만드는데 채소를 말려 황색을 띠게 되면 소금으로 절인 후 다시 말려 항아리에 저장한다. 메이간라이 사오러우(烧肉)는 사오싱 현지에서 가장 유명한 가정식 메뉴라고 할 수 있으며 맛이 깊고 식욕을 돋군다.

4. 쭈이셰 (醉蟹 술에 담근 게)

전해지는 이야기에 따르면 화이허(淮河)에서 서식하는 게의 수량이 과도하게 불어났지만 현지 백성들은 식용 방법을 몰랐기 때문에 농가에서 피해를 입었고 게를 사방으로 쫓아내는 등 심각한 상황에 처했다. 이에 사부는 관리에게 백성들이 게를 잡아 관부에 상납하도록 권장하기를 제안했고, 잡은 게를 쭈이셰로 만들어 각지에서 판매함으로써 우환을 없앴다고 한다. 쭈이셰는 사오싱의 전통주에 담가 만든다. 게의 색깔은 전체적으로 황색이며 살짝 푸른색이 돌고 맛은 달콤하며 술의 향이 짙게 돈다. 사오싱 쭈이셰는 흔히 맛보기 어려운 요리이다.

5.짜오지(糟鸡 술이나 술지게미로 절인 닭)

짜오지는 민간에서 기원하며 섣달 그믐밤과 설날의 연회에서 빠지지 않는 요리이다. 이 요리는 당시 월나라의 닭과 술 찌꺼기를 주요 원료로 하여 삶고, 염장하고, 술 찌꺼기에 절이는 등 다양한 기술로 만들어 졌기 때문에 육질이 부드럽고 짭짤하며 술 찌꺼기의 향이 깔끔하고 진한 특징이 있다.

6.위간(鱼干 말린 물고기)

사오싱 주민들은 매년 겨울마다 생선을 구입해 위간(건어물)을 만들어 가까운 친지와 지인에게도 선물로 보내며, 위간은 역사적으로도 진상품이었다. ‘짜오칭위간(糟青鱼干)’은 사오싱 양차후(泱茶湖)에서 잡은 청어를 염장하여 말리고 술 찌꺼기를 이용해 만든 것으로서 술의 향이 깊이 배어 있고, 질겨서 맛이 쉽게 변하지 않으며 독특한 향기가 가득하다. 또 색깔이 붉고 윤기가 돌며 술의 향기를 머금은 육질의 식감이 부드러워 입에서 살살 녹는 냉채 요리 중에서도 고급품에 속한다.

[저작권자ⓒ 중국신문주간 한국어판. 무단전재-재배포 금지]

헤드라인HEAD LINE

포토뉴스PHOTO NEWS

많이본 기사

- 경제

- 사회

- 도시